このコラムでは、収集運搬の際に起こりやすい身近な労働災害について解説しています。

収集運搬ドライバーが実践しやすいストレッチ方法や、転落リスクを軽減する荷台へのアクセス方法などもご紹介。

注意するべき労働災害リスクを理解し、未然に防ぐ方法を考えていきましょう。

目次

労働災害リスク

(1) 危険・有害物による接触

ケミカルローリーや、ケミカルダンパー車による危険物、有害物質の回収作業では、事前にそれぞれの廃棄物に関するWDS(廃棄物データシート)や、SDS(安全情報シート)等により性状や、危険・有害性のほか、漏洩・被液時の緊急対応を把握しておくとともに、必要な保護具等を確保しておくことが必要です。また、取り扱う物質に該当するイエローカード*1も入手し、携行しておくことが必要です。

実際の回収作業においては、作業手順の確認、作業の分担範囲、緊急時の連絡先等を排出事業者の担当者と良く擦り合わせておき、仮にトラブルが発生した場合でも「聞いていなかった」「知らなかった」といったというような水掛け論にならないよう、お互い意思疎通を図るようにしましょう。

*1)イエローカード とは

危険物等の化学物品の運搬・移送中の事故に迅速に対応するため、化学物品の性状、応急措置の方法、緊急連絡先等を記載した措置・連絡用資料のことをイエローカードと呼んでいます。

危険物等の化学物品の運搬・移送中の事故は、交通の混乱など社会に及ぼす影響が大きいため、迅速な対応が求められます。化学物品が多様化する中で、その性状や応急措置の方法等を記載したイエローカードの携行は、運転者等の適切な初期対応や消防機関等に対する適切な情報提供を行う上で大変重要です。

・イエローカード携行時の留意点

① 運搬・移送する化学物品をイエローカードで確認するとともに、イエローカードを常時携行する。

② 運搬・移送する化学物品以外のイエローカードは、携行しない。

③ 携行しているイエローカードは、運転席から見やすい場所に置く。

④ 事故発生時は、緊急通報欄を参照して消防機関等へ通報するとともに、応急の措置を講じる。

⑤ 現場に到着した消防機関等の職員に、速やかにイエローカード及び必要な情報を提供する。

また「スプレー缶(エアーゾル缶)」「カセットボンベ」「小型電池」の混入による火災など、廃棄物由来の災害が発生することを想定する必要があり、排出者の指導を含めて対策が必要です。

(2) 墜落・転落

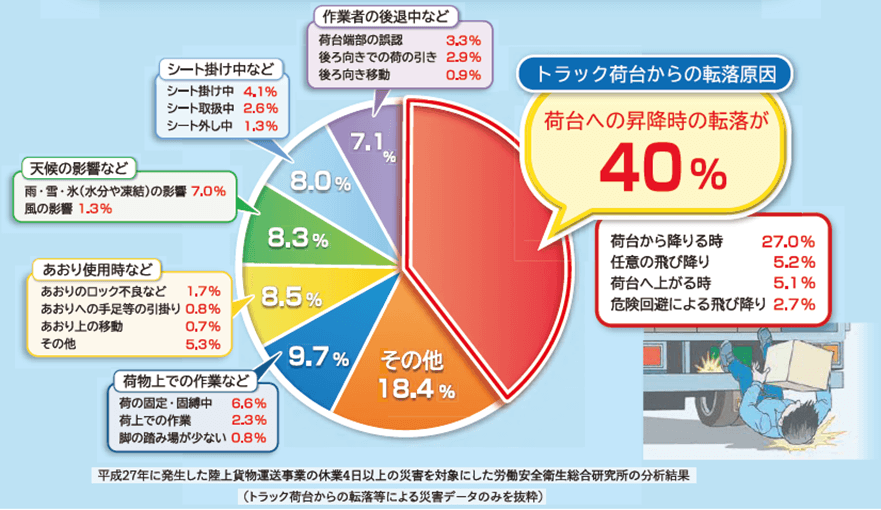

堕落や転落の労働災害については、陸上貨物運送事業労働災害防止協会から公開されているパンフレットでは、以下のようにまとめられています。荷役作業中に発生したものが全体のおよそ7割を占めています。このうち、トラック荷台等への昇降時に発生したものがその約4割を占め、とりわけ荷台から降りる時が約3割を占めています。

出典「自動車安全運転センター」

(http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/tenraku_boushi-min.pdf)

より、安全に荷台へアクセスする方法として、下図のように3点確保を意識して、昇降することで、転落リスクを軽減することができます。

また、高所からの転落リスクとしては、ケミカルローリーのタンク上や、キャブオーバ車でのシート掛けなど、2m以上の高所で行う作業が該当します。高所作業での安全対策には、労働安全衛生法施行令により、原則として フルハーネス型の墜落制止用器具の使用が求められています。また、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業者は、特別教育の受講が必要となる場合があり、詳しくは厚労省作成のリーフレットを確認してください。

出典「厚生労働省リーフレット(安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!)」

(https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf)

(3) 腰痛

収集運搬ドライバーはその業務の特性上、長時間の運転業務、産廃物の積み降ろしなど腰への負担が強いられる場面が多く、業務による腰痛の発生リスクが全産業に比べ4倍以上との調査結果があります。

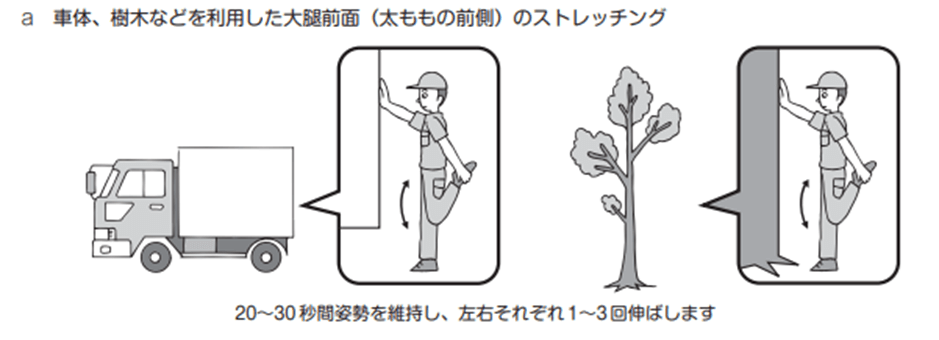

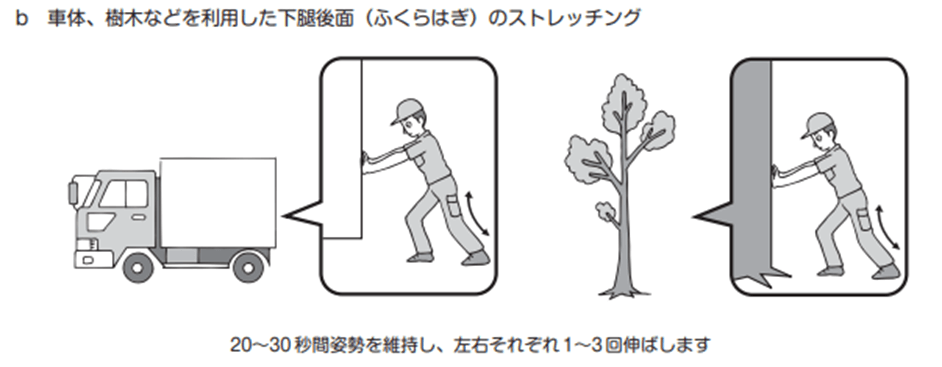

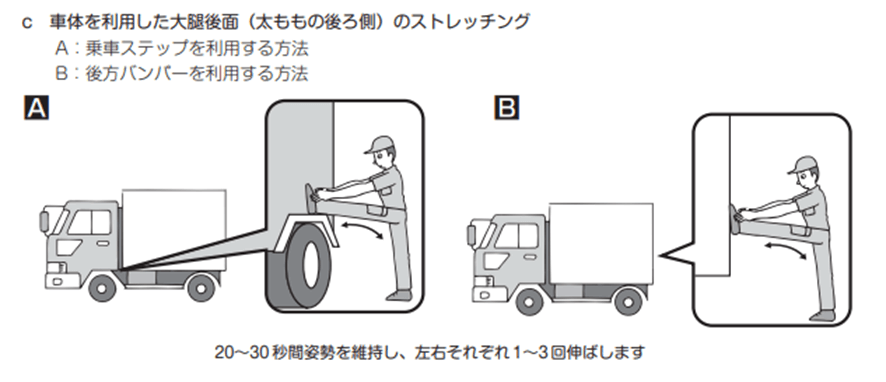

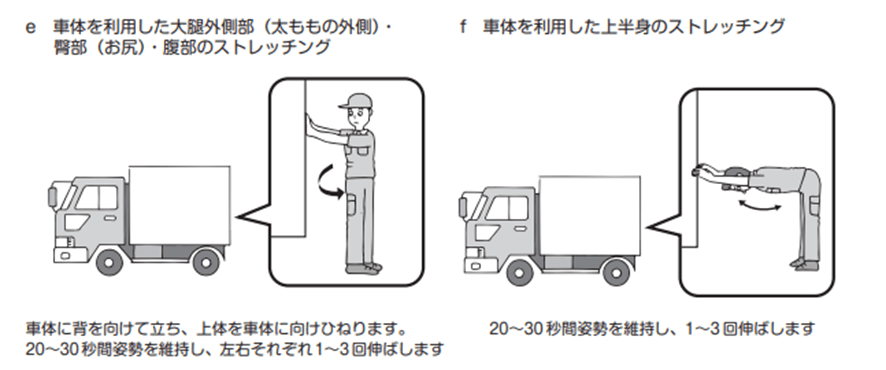

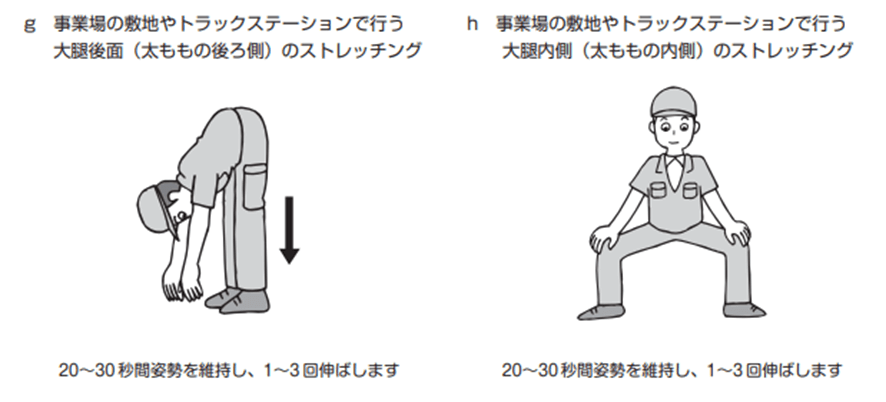

トラック等の貨物自動車の運転作業等によって長時間の姿勢拘束下で振動を受けると、腰部に過度の負担がかかり腰痛が発生しやすくなると言われています。長時間運転した後は、小休止・休息及びストレッチ行った後に作業を行うと良いでしょう。

中災防がとりまとめた「運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ」にて、ストレッチの具体例が紹介されています。参考にしてみてください。

指差呼称について

(1) 指差呼称の普及

「指差呼称」(ゆびさし呼称)が鉄道で生まれ、古くから行われていたことはよく知られており、元は、日本国有鉄道の蒸気機関車の運転士が、信号確認のために行っていた安全動作でしたが、現在では鉄道業にとどまることなく、航空業、運輸業、建設業、製造業等、幅広い業界で行われています。

鉄道で生まれた指差呼称は1970年代になると産業界に普及していきます。1990年度に旧労働省が7,500の民間事業者と2,500の工事現場を対象に行った調査によりますと、72.5%が労働災害防止活動としては「人的側面」を重視しており、その20.0%で指差呼称が重点テーマになっています。1991~1992年度に中災防に安全指導を申し込んだ525事業所に対するアンケート調査(回答328事業所)では、職場の安全活動として重点的に取り組んでいる項目の一つに指差呼称をあげたところが157事業所(47.9%)にものぼっています。この頃には広く産業界に定着しました。

(2) メカニズムと有効性

人間の意識レベルを5段階のフェーズに分けた「フェーズ理論」によれば、対象を指で差し、声に出して確認する行動によって、意識レベルを「フェーズⅢ(脳が活発に動き、思考が前向きな状態)」に上げ、緊張感、集中力を高める効果をねらった行為とされています。一般的に以下の手順で行われます。

① 対象をしっかり見る

② 対象を指で差す

③ 差した指を耳元へ

④ 右手を振り下ろします

確認できたら、「ヨシっ!」と発声しながら、対象に向かって右手を振り下ろします。また、(1)~(4)の一連の動作は、左手を腰に当て、背筋をピンと伸ばし、キビキビと した動作で行うことが奨励されています。

1994年、財団法人(現、公益財団法人)鉄道総合技術研究所により、効果検定実験が行われました。同実験によれば、「指差しと呼称を、共に行わなかった」場合の操作ボタンの押し間違いの発生率が2.38%であったのに対し、「呼称のみ行った」場合の押し間違いの発生率は1.0%、「指差しだけ行った」場合の押し間違いの発生率は0.75%でした。 一方、指差しと呼称を「共に行った場合」の押し間違いの発生率は0.38%となり、指差しと呼称を「共に行った」場合の押し間違いの発生率は、「共に行わなかった」場合の発生率に比べ、約6分の1という結果でした。

(3) まとめ

指差呼称の効果は確認されており、ドライバーの荷役作業のみならず様々な場面で活用が可能です。ただし、指差呼称はあくまで安全対策のメニューの一つに加えるものであって、それが安全対策の全てであってはなりません。

また、やたらに頻繁な指差呼称を強制することによって、かえって確認作業が形骸化してしまった事例もあります。

どの作業でどの対象物に対し、どのタイミングで指差呼称をすべきかは、エラー防止効果の有無に決定的な意味を持つと思われますので、それぞれの現場で十分に議論して決めることを推奨します。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!