本記事では、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の概要や注目される背景、普段の生活でできる3Rの取り組み例、日本の取り組み事例などを解説します。記事後半では、3Rの問題点や3R+Renewable(リニューワブル)の概要、さらに5Rに関してもご紹介するので、ぜひ最後まで参考にしてください。

目次

3Rとは?

3Rとは環境問題において、資源の有効活用や廃棄物の削減を目指す取り組みのことで、以下の3つの概念の頭文字を取ったものです。

● Reduce(リデュース)

● Reuse(リユース)

● Recycle(リサイクル)

それぞれ循環型社会形成推進基本法にて定められた概念です。3Rへの理解を深めるために、それぞれ詳しく見ていきましょう。

Reduce(リデュース)

Reduce(リデュース)は、「減らす」「削減する」を意味する英単語で、3Rの文脈では「廃棄物・ごみの発生量を減らすこと」を指します。例えば、スーパーやコンビニでレジ袋を受け取らない、不要なものやごみになるものを買わない・受け取らない、使い捨ての商品の使用を避けるなどが挙げられます。

リデュースのメリットは、廃棄物の排出量削減に直接的に貢献できる点です。これにより、ごみの埋立地や焼却処理施設の負担を軽減できる他、生産量も削減されるためエネルギーの消費量も抑えられます。焼却処分する量も減るため、二酸化炭素の排出削減にも寄与します。

生産時・製造時に原材料の使用量をなるべく減らす企業方針を取れば、大幅なコストカットも実現できるでしょう。

Reuse(リユース)

Reuse(リユース)とは、使用済みとなったものを廃棄せずに再利用することです。いらなくなった衣類を知人や親戚に譲る他、読まなくなった本を古本屋に寄付したり、家具や家電をフリーマーケットで出品したりするなどが該当します。

リユースのメリットは、必要以上の生産を防げる点です。人から譲り受けたものを長く使用すればするほど、物の生産を抑えられます。生産の過程で発生する、廃棄物と二酸化炭素の排出量削減にも寄与します。

またリユースは利益を上げられる点もメリットです。現在では、インターネットオークションやフリマアプリが普及しているので、一般消費者でも気軽にスマートフォンから販売できます。

Recycle(リサイクル)

Recycle(リサイクル)とは、不要になったものを再び資源として製品の製造に再利用することです。ペットボトルを化学的に分解してペットボトルや衣類の原料にする、古紙をリサイクルしてトイレットペーパーを製造するなどが挙げられます。

再び製品・商品として使用する点はリユースと共通していますが、リユースが形を変えずに再利用するのに対し、リサイクルは溶解や化学的処理により再資源化している点が違いです。

リサイクルは、リユースできなかった廃棄物でも、新たな製品の資源として活用できる点がメリットです。石油や鉱物などの資源はいずれ枯渇する可能性がありますが、リサイクルによって資源の消費を抑制できます。

なお、リサイクルは大きく分けて、廃棄物を原料に新しい材料を作るマテリアルリサイクル、廃棄物を化学的に分解して再利用するケミカルリサイクル、廃棄物を燃焼させる際に発生する熱を利用するサーマルリサイクルの3つに分けられることも理解しておきましょう。

3Rの優先順位は?

一般に、3Rはリデュースが最優先されます。その理由は、廃棄物そのものを発生させないこと、もしくは排出量を極力削減できれば、効果的に環境負荷を低減できるためです。そもそも廃棄物が発生しなければ、リユースやリサイクルなども必要ありません。

続いて重要視されるのが、リユースです。生産活動・消費活動をする上で、どうしても廃棄物が発生するのは避けられません。そうした場合、まずは使えるものは繰り返し使うことが環境負荷の低減に寄与します。リユースは特別な加工や処理が必要なく、そのままの形で再利用できるため、ほとんどコストがかからないこともメリットです。

リデュース・リユースを検討してそれでも処理できない廃棄物は、リサイクルが推奨されます。資源を再利用する方法であり、埋立処分や焼却処分よりは環境に優しいですが、リデュース・リユースと比較してエネルギーやコストがかかります。

3Rが注目される背景

3Rが注目される背景には、以下が挙げられます。

● 天然資源の枯渇を防ぐため

● 二酸化炭素の排出量を減らすため

● SDGsを達成するため

● ごみの排出量を減らすため

それぞれの背景を詳しく見ていきましょう。

天然資源の枯渇を防ぐため

現在、日本だけでなく世界中の多くの国で、エネルギー生産を石油や石炭、天然ガスといった天然資源に頼っています。このままのペースで消費し続けると、早ければ数十年程度で枯渇すると予想されています。

3Rは天然資源の枯渇を防ぐために重要な活動です。

● リデュース:不要な消費を減らすことで、そもそもの資源の消費を抑えられる

● リユース:不要になったものを再利用することで、新たな資源の採掘量を削減できる

● リサイクル:資源として再利用することで、天然資源の使用量を減らせる

「そもそも天然資源の枯渇は起き得るのか」という議論はありますが、3Rを推進すると環境負荷を低減させながら持続可能な社会の実現を目指せるでしょう。

二酸化炭素の排出量を減らすため

近年、地球温暖化が世界規模で問題視されています。地球温暖化の主な原因は温室効果ガスが排出されることで、そのほとんどが二酸化炭素です。二酸化炭素は産業活動や物資の運輸などにより排出されるだけでなく、ごみの焼却によっても排出されます。

3Rを推進すれば、二酸化炭素の排出量を抑えることができます。そもそも廃棄物を排出しなければ燃焼処分する必要がないため、二酸化炭素は排出されません。仮に廃棄物が排出されても、リユースやリサイクルにより処分されるのを防ぐことができれば、二酸化炭素削減に寄与するでしょう。

SDGsを達成するため

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年の国連サミットで採択された、2030年までの達成を目指す持続可能な開発目標です。17のゴール・169のターゲットから構成されており、このうち3Rに関わる内容には「12. つくる責任つかう責任」「13. 気候変動に具体的な対策を」「14. 海の豊かさを守ろう」「15. 陸の豊かさを守ろう」などがあります。

● 12. つくる責任つかう責任:廃棄物の削減や資源の再利用化により、持続可能な生産・消費パターンを実現する

● 13. 気候変動に具体的な対策を:3Rを推進することで、二酸化炭素の排出量を抑える

● 14. 海の豊かさを守ろう:主にプラスチックごみの削減を推進し、海洋生態系への影響を抑える

● 15. 陸の豊かさを守ろう:資源の消費、廃棄物の排出を抑えて陸の自然環境の保全を目指す

ごみの排出量を減らすため

最終処分場にごみを埋め立てられる量には限りがありますが、消費活動の拡大や経済成長によりそれ以上のペースで排出されているのが現状です。

環境省の公表した資料「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」によると、最終処分場の残余年数は令和3年度時点で23.5年です。最終処分場の容量や数を増やすのは、地域住民の理解を得た上で広大な土地を準備しなければならず、設置は簡単ではありません。そのためごみの排出量削減が求められます。

3Rを推進すれば、ごみの排出量そのものを削減できます。

● リデュース:ごみそのものを発生させない

● リユース:廃棄物を再利用して、新たな廃棄物の発生を抑制する

● リサイクル:廃棄物を資源として活用し、埋め立てや焼却されるごみの量を減らす

※参考:環境省.「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」(参照 2024-05-14).

普段の生活でできる3Rの取り組み

普段の生活でできる3Rの取り組みにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)に分けて取り組み例をご紹介します。

Reduce(リデュース)の取り組み例

普段の生活で実践できるリデュースの取り組み例を見ていきましょう。

● マイバッグ・マイボトルの使用

● 使い捨ての箸やスプーン、フォーク、レジ袋などを断る

● 詰替え用のシャンプーやボディーソープを買う

● 過剰に包装された商品は買わない

● 使用頻度が高くないものは、レンタルやリースを利用する

● すぐに捨てないよう、長期的に大切に使う

● 必要な分だけの食品を購入する

● 資料をタブレットやスマートフォンで閲覧し、ペーパーレス化を進める

また一見関係ないように思えますが、地産地消を心がけることもリデュースに貢献できる取り組みの一つです。地域で生産されたものを地域で消費することで、輸送コストやエネルギー消費が抑えられます。

Reuse(リユース)の取り組み例

普段の生活でできるReuseの取り組み例は、以下の通りです。

● 空き容器を別の用途で活用する

● サイズが合わなくなった衣類をフリーマーケットに出す

● 壊れた家具家電をすぐに捨てるのではなく、修理する

● 読まなくなった本を古本屋に持って行く

● リターナブル容器を利用する

● 詰替え用のシャンプーやボディーソープを買う

現在では、インターネット上で個人同士やり取りできるフリマアプリもいくつかあります。捨てる予定だが、誰かにとって価値がありそうなものは積極的に出品してリユースに取り組んでみましょう。

もちろん出品するだけでなく、フリマアプリを利用して購入することもリユースにつながります。

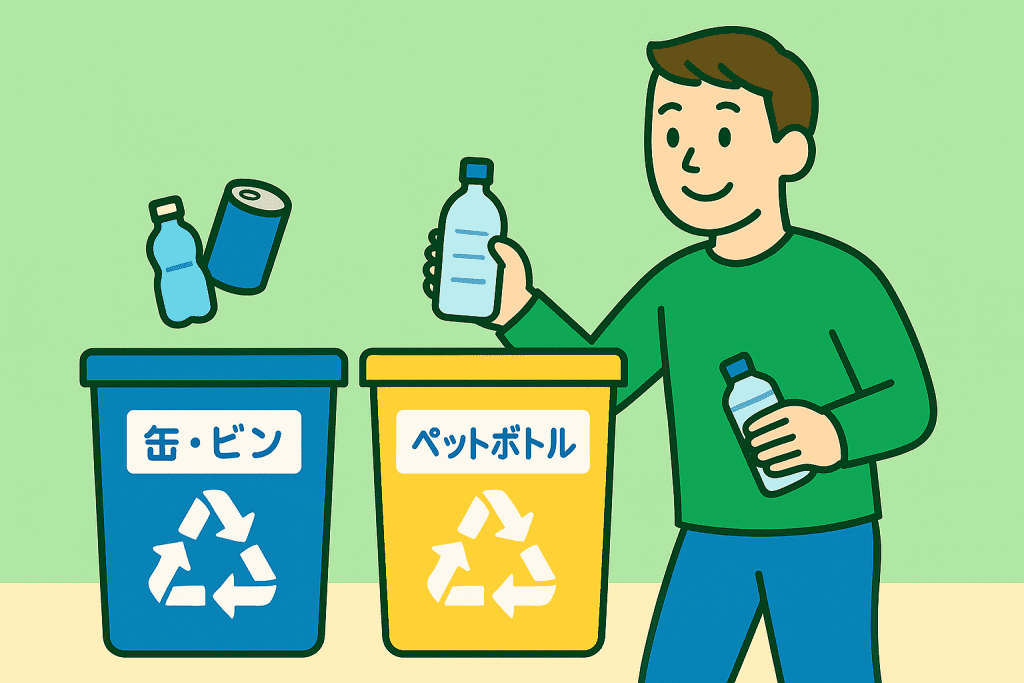

Recycle(リサイクル)の取り組み例

個人や家庭単位でできるリサイクルの取組事例をご紹介します。

● 「燃えるごみ」「燃えないごみ」「缶・ビン」「ペットボトル」を分別してごみ出しする

● パックやトレイを店頭の回収ボックスに入れる

● エコマークがついた商品やリサイクルされた商品を購入する

● 家電4品目(エアコン・テレビ・洗濯機や衣類乾燥機・冷蔵庫や冷凍庫)は家電リサイクル法に基づき処分する

● 小型家電(スマートフォン・デジタルカメラなど)は小型家電リサイクル法に基づきリサイクルする

● 不要になったものはリサイクルショップに持っていく

● 生ごみはコンポスト容器に入れて堆肥にする

日本における3Rの取り組み

日本では3Rを推進するために、循環型社会形成推進基本法が制定されています。循環型社会形成推進基本法とは廃棄物の排出量を削減し、資源を有効活用して持続可能な循環型社会を構築するための基本的な枠組みを定めた法律です。循環型社会の実現を、以下の5つの段階に分けています。

- 発生抑制(リデュース)

- 再利用(リユース)

- 再生利用(マテリアルリサイクル)

- 熱回収(サーマルリサイクル)

- 適正処分

またこの法律に基づき以下の関連法が制定されるなど、個別具体的な法律の制定においても重要な役割を果たしています。

● 廃棄物処理法

● 資源有効利用促進法

● 小型家電リサイクル法

● 容器包装リサイクル法

● 自動車リサイクル法

● 建設リサイクル法

● 家電リサイクル法

● 食品リサイクル法

● グリーン購入法

その他、循環経済パートナーシップ(J4CE:Japan Partnership for Circular Economy)の発足、地域循環共生圏によるローカルSDGsの推進なども取り組まれています。

世界における3Rの取り組み

3Rへの取り組みは、世界規模で行われています。

全世界的なものは、バーゼル条約です。バーゼル条約とは、有害廃棄物の国境を越える移動とその処分に関する規制を定めた条約です。先進国から発展途上国に有害廃棄物が運ばれ、それが放置されて環境問題に発展したことをきっかけに制定されました。

またEUでは、使い捨てプラスチックやマイクロプラスチックの販売を禁止する法令を順次実施しています。これによりEU全体でのプラスチックの使用量や廃棄物の排出量が削減される見込みです。

さらにスウェーデンでは、デポジット制リサイクルが導入されています。缶やペットボトルで飲み物を購入した際、デポジット(一時的な預り金)を払い、飲み終わった後に店頭に持っていくと返金される仕組みです。こうした取り組みの効果により、スウェーデンの生活廃棄物のリサイクル率は世界的に見ても非常に高い水準です。

3Rの問題点

ここまでに3Rの概要やメリット、取り組み事例をご紹介しましたが、いくつかの問題点があるのも事実です。Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)ごとに問題点を詳しく見ていきましょう。

Reduce(リデュース)の問題点

リデュースの問題点には、以下が挙げられます。

● 認知度が低い

● 不便になることがある

● 手間がかかることがある

リデュースは認知度が低いのが問題点です。PETボトルリサイクル推進協議会の調査「PETボトルリサイクル年次報告書2024」によると、2023年度のペットボトルのリサイクル率が85.0%だったのに対し、リデュース率は28.4%にとどまっています。前年度比0.7%増と着実に取り組まれてはいるものの、前年度比で0.7%増加しており、着実に進んでいるものの、リサイクルに比べると、取り組みはまだ活発ではありません。

不便になることがある点も、リデュースの問題です。例えば、飲食店などでプラスチック製のストローではなく紙ストローで提供されることで飲み心地が悪くなったり、常にマイボトルを持参しておかなければならなかったりします。

また手間がかかることがある点も課題です。マイボトルやマイバッグなどは毎回洗浄する必要があり、詰替え用商品を購入した場合は容器の洗浄や詰め替え作業が必要になります。

※参考:PETボトルリサイクル推進協議会(入手日付 2025-01-27).

Reuse(リユース)の問題点

Reuse(リユース)の問題点には、以下が挙げられます。

● 修理・メンテナンスする方がコストがかかる場合がある

● 産業・経済の発展が妨げられる可能性がある

● 品質のばらつきが大きい

リユースでは使用しなくなったものを再使用するために修理やメンテナンス、洗浄などを行います。個人レベルでできることであれば手間もコストもそこまでかかりませんが、大きな家具や家電となると専門業者に依頼しなければなりません。このとき、新しいものを購入するよりも修理・メンテナンスする方がコストがかかる場合がある点がデメリットです。

また新しい製品・商品を購入しないと、産業・経済の発展が妨げられる可能性もあります。消費行動が縮小して企業の収益が落ち、その後雇用機会も減少するなどの流れも考えられます。

その他、リユースで出されているものは品質のばらつきが大きい点も問題です。新品とは異なり前の使用者や所有者の使用状況により、性能や見た目に違いが出ることが考えられます。

Recycle(リサイクル)の問題点

Recycle(リサイクル)の問題点には、以下が挙げられます。

● コストがかかる

● 品質が劣化する

● リサイクルできないものもある

リサイクルをするにあたって、収集・分別・加工・再資源化などのプロセスが必要となるのでコストがかかります。リサイクルをせず、新しい素材から新たな製品を製造した方が経済的に見てメリットがあるケースもあるでしょう。

またリサイクルされる過程で不純物が混ざるので、品質の劣化が起きてしまうのも問題点です。そうした場合は、廃棄物を利用して同じ製品を作る「レベルマテリアルリサイクル(水平リサイクル)」ではなく、一段階品質レベルを下げた「ダウンマテリアルリサイクル(カスケードリサイクル)」が選択されます。

さらに、全てのものをリサイクルできるとは限らない点も把握しておきましょう。著しく汚染されていたり、不純物が多く混ざっていたりすると、リサイクルの対象外となることがあります。

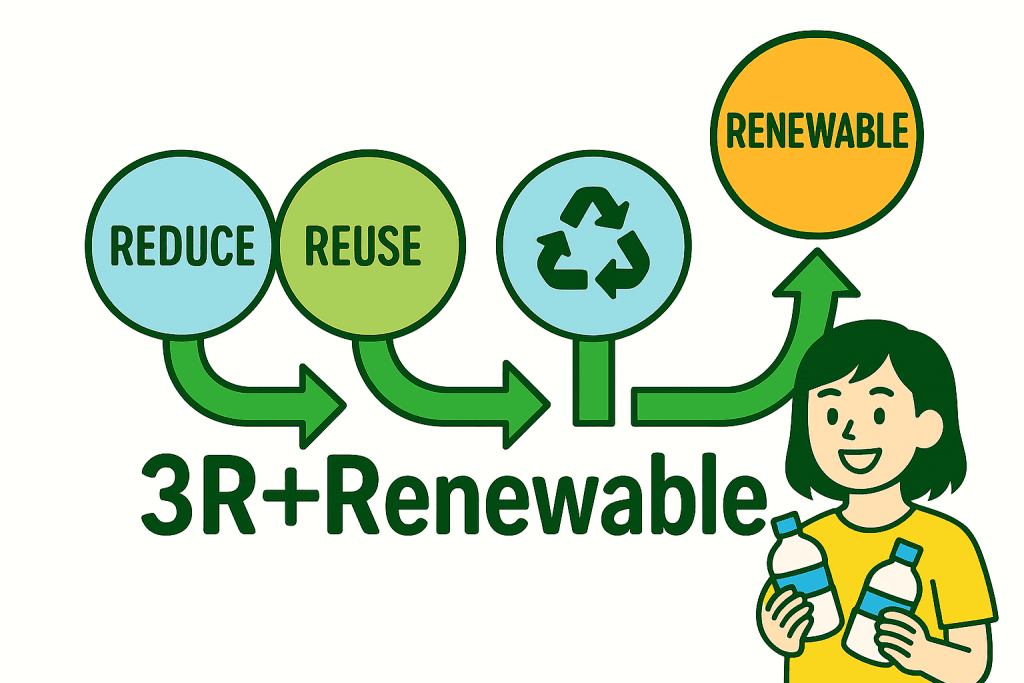

3R+Renewableとは?

3R+Renewable とは、従来の3R(Reduce・Reuse・Recycle)に加えて、再生可能を意味する「Renewable」を加えた概念です。

3R+Renewableが掲げられた背景や、Renewableの具体例をご紹介します。

3R+Renewableが掲げられた背景

3R+Renewableが掲げられた背景には、プラスチックごみが深刻化した点が挙げられます。主には、以下のものがあります。

● CO2の排出

● 化石燃料の枯渇

● 海洋汚染

プラスチックの生産時は多くのエネルギーを必要とし、その過程で大量の二酸化炭素が排出されます。リサイクル・埋め立て・焼却などで処分する際も多量の二酸化炭素が排出されるのです。

原料は石油や天然ガスなどの化石燃料であり、大量のプラスチックを生産し続けると枯渇するとも予想されています。

さらに特に影響が大きいとされているのが、海洋汚染です。毎年数百万トンものプラスチックごみが海に放流されており、長期的に自然界に残存し続けるのが問題視されています。

3R+Renewableを推進するために、プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が定められています。この法令で定められているのは、以下の5つの措置です。

● 環境配慮設計指針の策定

● ワンウェイプラスチックの使用の合理化

● 市区町村の分別収集・再商品化の促進

● 製造・販売事業者などのプラスチック自主回収の促進

● 排出事業者のプラスチック排出抑制・再資源化の促進

プラスチックの製造者や小売業者、産業プラスチックを排出する事業者は内容を把握しておきましょう。

Renewableの具体例

Renewableの具体例には、バイプマスプラスチックや再生可能エネルギーなどが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

バイオマスプラスチック

バイオマスとは、生物資源(bio)の量(mass)を組み合わせた造語で、生物由来の再生可能エネルギーを指します。このバイオマスを原料に利用して製造されるのがバイオマスプラスチックです。日本ではプラスチック資源循環戦略により、2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入することを目標に、施策や対策が進められているところです。

バイオマスプラスチックを推進すれば、化石燃料の消費を抑えられたり、カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて、総量をゼロと見ること)を実現できたりします。また生分解性プラスチックの場合、廃棄時は微生物により分解される点もメリットです。

製造コストが高く、耐熱性や強度に問題は抱えているものの、Renewableを推進する一つの取り組みとして注目されています。

※参考:環境省「「プラスチック資源循環戦略」について」(入手日付 2025-01-27).

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱など自然界の中に存在するエネルギーの総称です。従来の石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料と比べて、二酸化炭素の排出量が少ない、環境負荷が小さい、枯渇しないなどの特徴があります。

再生可能エネルギーは主に電力発電に使用されており、代表的な発電方法には以下が挙げられます。

● 太陽光発電

● 風力発電

● 水力発電

● バイオマス発電

● 地熱発電

● 太陽熱利用

● 雪氷熱利用

● 温度差熱利用

● 地中熱利用

日本は一次エネルギーの自給率がOECD諸国と比較して低く、また再生可能エネルギーの使用量が低い点が課題です。再生可能エネルギーの利用と普及を推進すれば、3R+Renewableを促進できるだけでなく、こうした課題の解決にもつながるでしょう。

5Rとは?

5Rとは、従来の3R(Reduce・Reuse・Recycle)に加えて、「断る・拒絶する」を意味するRefuse(リフェーズ)と、「修理する」「修繕する」を意味するRepair(リペア)の5つを統合した概念です。RefuseとRepairの概要や取り組み事例、メリットなどを詳しく見ていきましょう。

Refuse(リフューズ)

Refuse(リフューズ)とは、ごみの発生源となるものを購入しないこと、つまり断ることを指します。例えば、プラスチック製のストローやカトラリーを断る、過剰包装を断る、その他不要なものを断るなどです。

実践する際は、「これは本当に必要なものなのか?」を意識しましょう。

Repair(リペア)

Repair(リペア)とは、壊れたものを修理・メンテナンスして再利用することです。すぐに捨てるのではなく修理すれば、新しいものを買う必要がなくなり、資源の消費を防げます。

リペアの具体的な取り組み例には、以下が挙げられます。

● 壊れた家具をDIYで直す

● 破れた洋服や靴下を縫い直す

● 修理サービスを利用する

終わりに

いかがだったでしょうか。

3Rに関する取り組みは世界的な課題であり、私たちが今すぐに実践できる持続可能な未来への一歩です。今日からできる小さな工夫が、明日の大きな変化につながります。身の回りでできることからひとつひとつ、3Rの取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!