産業廃棄物処理を行うにあたって、業務中の事故は決して他人事ではありません。また、自然災害や思わぬ事故に遭遇することも見越して、企業や団体は事業継続のための方法や手段を考えなくてはなりません。

今回は緊急事態に備えた「BCP(事業継続計画)」や「BCM(事業継続管理)」について解説します。

目次

事業継続計画(BCPとBCM)について

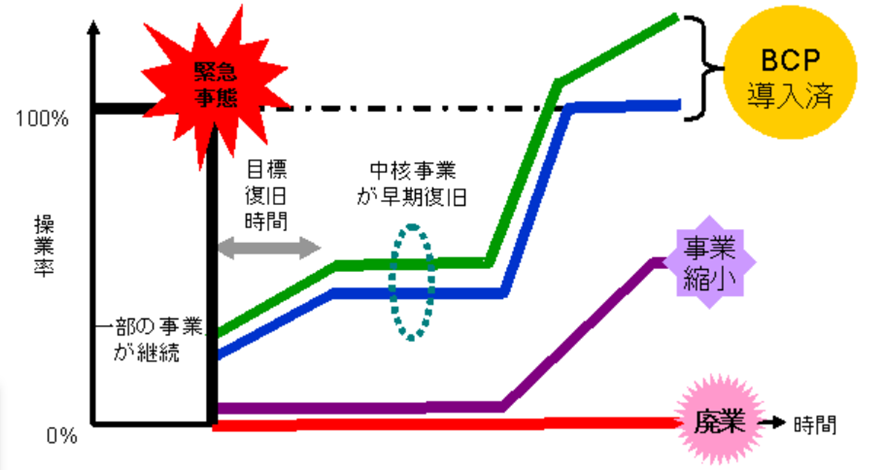

BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の略称であり、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

その概念図は以下のとおりです。

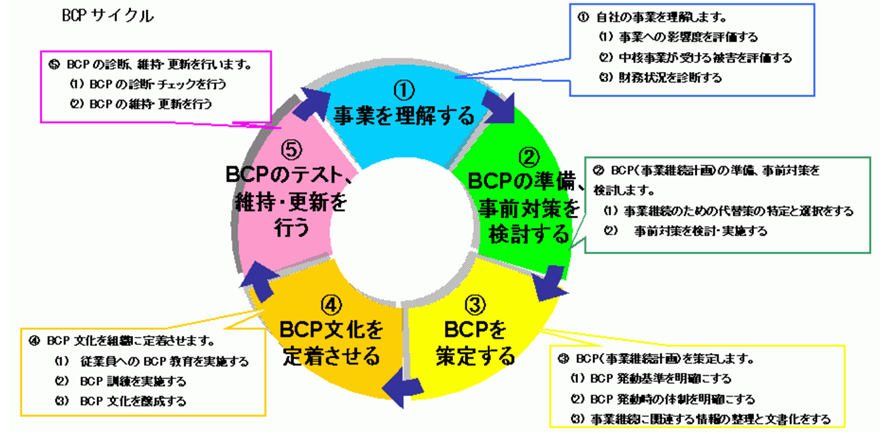

一方、BCMとは事業継続管理(Business Continuity Management)の略称であり、事業継続計画(BCP)を策定(構築)し、継続的に運用していく活動や管理の仕組みのことです。

①事業の理解、②BCPサイクル運用方針の作成、③BCPの構築、④BCP文化の定着、⑤BCPの訓練、BCPサイクルの維持・更新、監査といった活動が含まれています。

出典:(中小企業庁)「中小企業BCP策定運用指針 1.1 BCP(事業継続計画)とは」

従来の防災活動との違い

多くの企業で取り組まれている防災活動は、「従業員の身体、生命の安全確保」と「物的被害の軽減」を目的としています。一方BCMについては、危機的事象の発生により、活用できる経営資源に制限が生じることを踏まえ、優先すべき重要な事業・業務を絞り込むこと。また、絞り込んだ業務をいつまでにどのレベルまで回復させるかを経営判断として予め決めておくことが求められます。

BCMの必要性

企業・組織は様々な危機的な発生事象(インシデント)に直面しても、重要な事業の継続または復旧を社内外の利害関係者から望まれています。

過去にも大地震、水害等により操業停止に追い込まれ、廃業は免れたものの、復旧に時間を要し、顧客を失った企業があります。

企業・組織は自らの生き残りと顧客や社会への供給責任等を果たすため、どのような事態が発生しても重要な事業が継続、早期復旧できるよう、BCPサイクルの継続運用を行いながら、新たな課題に基づく更新を行うBCM導入の必要性が一層高まっています。

出典:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針 3.平常時におけるBCPの策定と運用(中級コース)」

BCMの全体プロセス

(1)方針の作成

BCMの実施にあたっては、自社の事業と自社を取り巻く環境を良く理解し、自社が果たすべき責任や、自社にとって重要な事項を明確にすることが必要です。具体的には、自社の経営方針や事業戦略に照らし合わせ、社内外の利害関係者や社会一般からの自社の事業への要求・要請を整理することから着手すると良いとされています。

そして、これらに基づき、自社の事業継続に対する考え方を示す「BCM基本方針」を策定したうえで、事業継続の目的、BCMで達成する目標を決定し、BCMの対象とする事業の種類、事業所の範囲を明らかにします。

(2)分析・検討

何らかの危機的な発生事象(インシデント)により、自社の施設が大きな被害を受けたり、重要な事業のサプライチェーンが途絶したりすると、平常時実施している事業を継続することは困難となり、重要な事業に必要不可欠な業務から優先順位を付けて継続または復旧することが求められます。

そこで、事業影響度分析を行うことにより、企業・組織として優先的に継続または早期復旧を必要とする重要業務を慎重に選び、当該業務をいつまでに復旧させるのかの目標復旧時間(日数)等を検討するとともに、それを実現するために必要な経営資源の特定が必要です。

(3)事業継続戦略・対策の検討と決定

それぞれの重要業務について、(2)で把握した目標復旧時間や目標復旧レベルの「案」の達成を目指し、事業継続戦略とその実現のための対策を検討し、決定します。この事業継続戦略は、自社としての重要な意思決定であり、自社の経営理念やビジョンなどを十分に踏まえ、経営全般との連関が取れたものとする必要があります。

(4)計画の策定

これまでに検討、決定した事業継続戦略を念頭におき、以下の計画を策定します。

①事業継続計画

②事前対策の実施計画

③教育・訓練の実施計画

④見直し・改善の実施計画

環境マネジメントの国際規格である、ISO14001の取り組みをイメージするとわかり易いかと思います。

参考:JQA 一般財団法人 日本品質保証機構「ISO 14001(環境)」

(5)事前対策及び教育・訓練の実施

1)事前対策の実施

上記④で策定した事前対策の実施計画に基づいて、担当部門及び担当者は、それぞれ事前対策を実施します。

2)教育・訓練の実施

BCMを実効性のあるものとするために、経営者をはじめ役員・従業員に事業継続の重要性を共通認識として持たせ、その内容を企業風土、企業文化として定着させることが重要です。

BCPを紙資料や、社内イントラネットで共有、周知するだけでは、すべての関係者が実践できるとは言えないため、継続的な教育・訓練が必要不可欠です。

また、有事にはマニュアル等を読んで理解するだけの時間的余裕がありませんので、有事対応業務の実施には、BCPやマニュアルを熟知した要因をあらかじめ育成、確保しておくことが重要です。

(6)見直し・改善

策定されたBCMの有効性を維持、向上させるために、BCPを含むBCMの内容や実施状況について定期的な点検が必要です。

また、事業戦略や次年度予算を検討する機会と連動して、BCM自体の見直すことも必要ですし、自社事業や外部環境に大きな変化があったときにも、見直しが必要です。

さらに、自社がBCPを発動した場合は、その反省を踏まえてBCMの見直しを実施することが重要です。

取り組み事例のご紹介

(1)産廃業者の取り組み事例

①S社(北海道・東北地方)

・収運車両への燃料補給が途絶えないように、自社敷地内に専用給油スタンドを設置

・有事の配車システムダウンに備え、手作業で別シフトのドライバーと待機車両を手配する手順を構築

・協力会社、同業他社との災害協定の取り交わし

・処理施設の重要部品のストック

・固定電話、携帯電話の使用不可に備え、各事業所に衛星電話を設置

・定期的なロールプレイング訓練による、BCP実践力の向上

・停電時に備えOA機器用のインバータータイプの発電機を購入 等

②H社(北海道・東北地方)

・車両バッテリーを電源とする軽油移送装置を購入

・大容量充電式バッテリーを購入

・冬季の大規模停電に備え、灯油式暖房器、毛布の確保

・断水に備え、地下水貯留タンクで生活用水を確保

③K社(近畿地方)

・BCP策定にあたり、ISO14001での「6.1リスク及び機会への取り組み」を考慮したリスクの見える化。

・非常時のコミュニケーションツールとして従業員安否確認システムを導入、活用。

・3日分の水・食料、対策本部運営資機材(テント、発電機、投光器、救助用工具、車いす、衛生用品ほか)を保管する備品倉庫の設置。

・所定時間内に対応方針を決定するためのミッションシートにより、非常時の組織役割分担を明確化。

・インシデント発生から「誰がいつまでにどのような手順で何を実施するのか」のプロセスの見える化。

いずれも物理的対策を講じておりハードルが高いと感じるかもしれません。

その場合はK社の事例にあるように、非常時における連絡体制や役割分担の明確化からスタートし、その上で物理的な対策を検討するのが良いのではないでしょうか。

また、サプライチェーンを形成する協力業者や補完・代替して対応可能な同業者との連携を模索していくのも効果的だと思います。

(2)自治体との連携

広域災害で発生した一般廃棄物の収集・運搬、処分について、民間業者と連携協定を取り交わす事例が増えてきています。

特に、近年多発している大規模水害では、一般家庭から水没した家財道具、住設機器、損壊した家屋のがれきや木くずが多量に積み上げられ、自治体での回収処分が追い付かなくなるといった報道がされています。

産業廃棄物の処分業者が、一般廃棄物処分業の許可を取得し、有事の際に、自治体の処理能力を超える災害廃棄物の処分を請け負うことが出来る体制を構築しているといった例もあります。

また、大手の産廃業者の中には、自社グループ会社、各種団体、自治体間での連携を深め、困ったときはお互い様といった相互扶助の精神で、災害後の地域社会の早期復旧に寄与されているところもあります。

自治体独自のBCP認定制度により、認定を受ける事業者が、危機管理意識の高い企業として評価される事例も増えてきています。

これとよく似た制度として、中小企業を対象とした中小企業庁が所管する「事業継続力強化計画」の認定制度があり、この認定を受けると税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

詳細は、中小企業庁-事業継続力強化計画からご確認ください。

BCPの作成については、未経験者でもBCPマニュアルの作成ができるように、各都道府県の資源循環協会等より、テンプレートが公開されています。

(参考例)

・川崎市「産業廃棄物の処理に関するBCP作成ガイドライン」

・兵庫県産業資源循環協会「各種様式」

まとめ

2011年3月に発生した東日本大震災、近年続発している集中豪雨による広域水害、感染症の拡大による素材、部品メーカーの操業停止等、企業の事業継続に多大な影響を与える事象に備える必要が高まって来ています。

BCPにしろ、BCMにしろ、策定しているから備えは大丈夫と考えるのではなく、想定し得る非常事態に対して、有効な手立てとなっているのかどうかの視点で、実効性を確認し、改善の余地があるのかどうかをレビューし、使えるBCP、BCMへの発展させていくことが重要です。

電子マニフェストの導入ならDXE Station

交付から5年間の保管が法律により義務付けられているマニフェスト。もしもの事故や災害で失くしてしまっては大変です。電子マニフェストならシステム上にデータが保管されるため、紛失の心配がありません。

DXE株式会社では、産廃業務効率化アプリ「DXE Station」で、電子マニフェストの導入推進を行っています。

登録に不慣れな排出事業者に代わって、収集運搬業者がマニフェストの起票を行える代行起票をはじめ、廃棄物に関する全ての受注をクラウドで一元管理できるかんたん受注登録機能など、便利な機能を多数そろえています。

「紙マニフェストから解放されたい!」という方の「産廃業務のDX化」をDXE株式会社が支援します。

是非一度お問い合わせください。

収集運搬業者・処分業者向け事務業務軽減サービス「DXE Station」の詳しい機能・料金プランを見てみる

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!