現代社会において、ごみ問題やリサイクルは重要な課題となっています。しかし、遠い昔、江戸時代にも都市のごみ処理は大きな課題でした。当時の人々はどのようにしてこの問題に向き合い、どのような知恵とシステムを築き上げたのでしょうか。そこには、現代の持続可能な社会を考える上でのヒントが隠されているかもしれません。

目次

江戸時代の概要

江戸時代とは、徳川家康が江戸(現在の東京)に幕府を開いた1603年から、明治維新によって幕府が倒れる1868年までの約260年間続いた時代です。この時代は、鎖国政策によって海外との交流が制限されていたため、日本独自の文化や社会システムが発展した時代でもありました。

当時、日本の中心として栄えた江戸の町は、百万都市とも称される世界有数の大都市。現代のような技術のなかった当時、多くの人々が暮らす江戸では、ごみはどのように処理されていたのでしょうか。

江戸時代に発生していたごみの種類

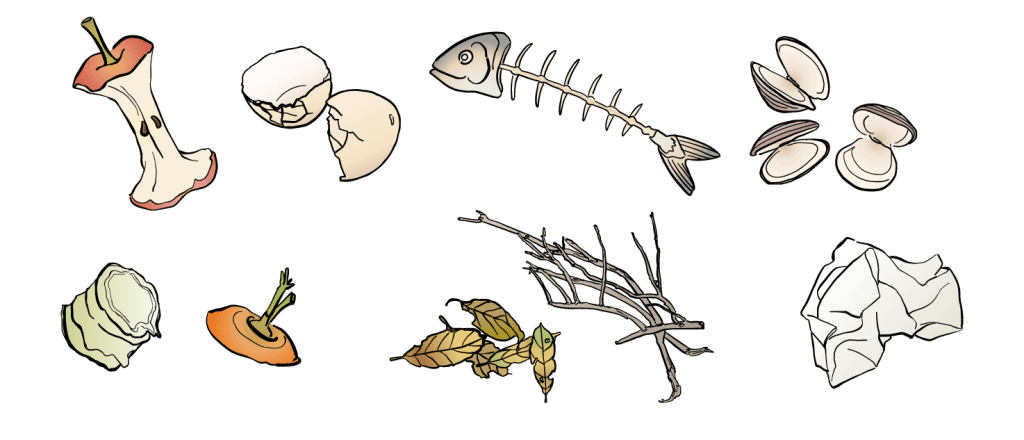

江戸時代に人々が排出していたごみは、その多くが自然由来の生分解性の高いものでした。具体的には、台所から出る魚の骨や野菜の切れ端、食べ残しといった厨芥類や、木片や布切れなどです。

現代の主要なごみであるプラスチック製品や電化製品とは異なり、ごみの性質が自然に還りやすいものであったからか、ごみを自宅の敷地内や空き地、あるいは川や堀に捨てることが行われていました。

しかし、江戸の人口増加に伴いごみ問題は深刻化していきます。幕府は慶安2年(1649年)に空き地へのゴミ投棄を禁止しました。

当時のごみ収集

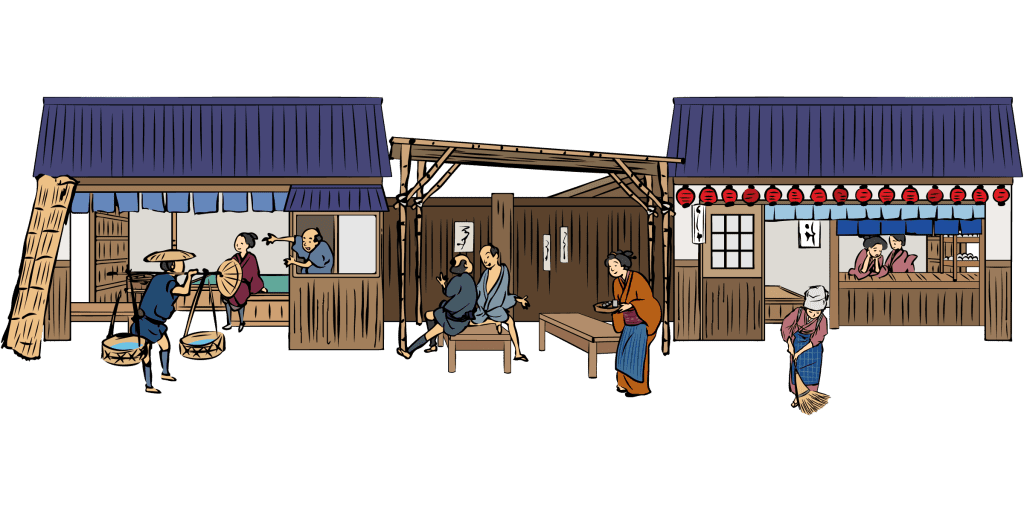

空地へのごみ投棄が禁止された後、明暦元年(1655年)には、現在の江東区富岡付近にあたる深川永代浦がごみの投棄場所として指定されます。当初は町人が各自で船を使ってごみを運んでいましたが、寛文2年(1662年)には幕府が指定の請負人以外の収集・運搬を禁止し、公認の請負業者がごみを回収するシステムが確立されました。 ごみ処理にかかる費用は家賃に含まれていたため、大家が負担することが多かったとされています。

武家屋敷では、農家がし尿やごみの処理を請け負うこともありましたが、町人地では、「芥溜(ごみため)」という場所に一時的にごみを集めました。ごみはそこから「大芥溜(おおあくただめ)」と呼ばれる町内の集積所へ運ばれ、最終的には、幕府公認のごみ回収業者が大芥溜のごみを船で永代浦などの処理場へ運んでいました。江戸は水運の便に恵まれていたため、船で運搬を行うことが効率的な運搬手段として活用されたためです。

また、当時の重要な廃棄物の一つであるし尿は、「肥汲み」と呼ばれる専門の業者が各家庭や施設から汲み取り、貴重な肥料として農村へ運んで販売していました。 このシステムは、都市で発生するし尿を資源として捉え、農村で活用するという循環型社会の素晴らしい例でした。

埋め立てと焼却

江戸時代のごみ処理は、主に埋め立てと焼却の二つの方法で行われていました。生分解性の高い生ごみなどが多かったため、埋め立てはごみが自然に分解されて土に還るという考えに基づいていました。江戸では、現在の江東区にあたる永代浦などが広大な埋立地として利用され、新たな土地の造成にも役立てられました。

一部のごみは焼却もされていましたが、当時の技術では効率的な焼却は難しく、野焼きによる火災のリスクも存在しました。しかし、生ごみは堆肥化され、非生分解性のものは焼却するなど、ごみの性質に応じた処理が行われていたようです。現代のような大規模な焼却施設はありませんでしたが、限られた手段の中で、環境への負荷を減らすための工夫がなされていました。

江戸時代の衛生問題

このように江戸時代には、ごみ収集から運搬、そして処理・活用に至るまで、当時の都市としては非常に環境と衛生に配慮した方法で行われていました。し尿などの循環システムが確立されていたことにより、江戸は衛生面で世界トップクラスの都市であったと評価されています。

しかし、江戸時代後期から明治時代にかけて、外国との交流をきっかけにコレラが大流行し、多くの死者が出た記録も存在します。このコレラの流行が、その後の公衆衛生やごみ処理方法を見直すきっかけになったとも言われています。生ごみが焼却されていなかった時代には、ごみ置き場や埋立地で腐敗が進み、細菌や害虫が発生して伝染病の流行につながることがありました。一方で、し尿が下水に垂れ流されることもあったと指摘する研究もあります。

伝染病の蔓延

幕末の文久2年(1862年)は、江戸にとって非常に困難な年でした。この年にはコレラと麻疹が同時に大流行し、多くの人々が命を落としました。麻疹はウイルス性の感染症で、高熱と赤い発疹を伴い、重症化すると命にかかわる病気です。江戸時代には麻疹が繰り返し流行しており、「御役三病」の一つとして恐れられていました。文久2年の麻疹流行では、江戸だけで1万人以上の死者が出たともいわれています。さらに、この年にはコレラも流行し、「虎狼痢(ころり)」と呼ばれ、発病から短時間で死に至る恐ろしい病として知られていました。麻疹にかかって体が弱った人が、さらにコレラにも感染するという状況も見られました。

当時の人々は、現代のような医療や衛生知識が十分ではなかったため、これらの疫病に対して、医者や薬だけでなく、祈祷や呪術にも頼る状況でした。麻疹の流行時には、麻疹除けの呪符を家に貼ったり、特定の場所にある麻疹地蔵を削って飲んだりといった民間信仰も見られました。人々は疫病の流行が過ぎ去るのを待つことしかできない状況だったのです。

衛生面に対する幕府の対応

幕府はこの事態に対し、感染症対策に乗り出します。特にコレラに対しては、井戸水の飲用を避けることや換気を励行するなど、西洋医学に基づいた衛生知識を取り入れた予防法を推奨しました。これは、当時の経験から、コレラが水によって感染することが推測されていたためです。濁った水や傷んだ食べ物を避けるよう注意喚起も行われました。

感染症の流行は、江戸におけるごみ問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。不適切なごみ処理が衛生環境の悪化を招き、病気の蔓延につながる可能性があったため、幕府はごみの管理や処理方法にも目を向けざるを得なくなったのです。

こうして、都市化が進むにつれてごみ問題が単なる景観の問題だけでなく、人々の健康に関わる重要な課題となっていきました。

住民の意識の変化

伝染病の流行は、江戸の住民にもごみ処理や衛生への意識を高めるきっかけとなりました。不適切なごみや汚物の処理が感染拡大につながることが経験的に知られるようになったことで、生ごみを放置しない、し尿を適切に処理するなど、単にごみを捨てるだけでなく、衛生状態を保つための工夫をするようになります。住民一人ひとりが衛生に対する意識を持つことが、伝染病の流行を防ぐ上で重要であると認識されていたと言えます。

江戸時代のSDGs

江戸時代、まだ科学が発達していなかった頃の衛生問題は、現代の私たちが想像する以上に深刻なものでした。しかし、そんな困難な時代にも、人々は知恵を絞り、現代の私たちが目指す「循環型社会」の原型ともいえる素晴らしいシステムを築き上げていました。

当時の人々が築き上げた知恵と工夫は、現代社会が抱える廃棄物問題や環境問題への解決策を考える上で、私たちに多くのヒントを与えてくれるでしょう。

リサイクルとリユース

江戸時代は、現代のような大量生産・大量消費の時代ではありませんでした。物自体が貴重であったため、「もったいない」の精神が根付き、人々の暮らしの中でリサイクルとリユースが当たり前に行われていたのです。壊れたものは修理して使い、不要になったものもすぐに捨てるのではなく、別の用途に作り替えたり、専門の業者に引き取られたりしました。

し尿は貴重な肥料として農村で活用され、都市で発生したものが農作物を育むという循環が確立されていました。

古紙が再生紙として生まれ変わったり、古着が仕立て直されたりしたことも、この時代のリサイクル文化を示す例です。 これらのリサイクルやリユースは、単に物を循環させるだけでなく、衛生環境の維持にも貢献し、伝染病の拡大を防ぐ一助となっていたと言えるでしょう。

廃棄物から作られる再生品

リサイクルやリユースだけでなく、廃棄物を新たな品として生まれ変わらせる取り組みもありました。例えば、古紙は貴重な資源であり、「紙屑買い」と呼ばれる業者が古紙を買い集め、「漉き屋」が漉き返して「浅草紙」として再生利用していました。浅草紙はちり紙から印刷用紙まで幅広く使われる江戸の名産品でした。 現代の再生紙技術が確立されていなかった時代に、江戸では既に古紙を再生する技術が存在していたことは驚きです。

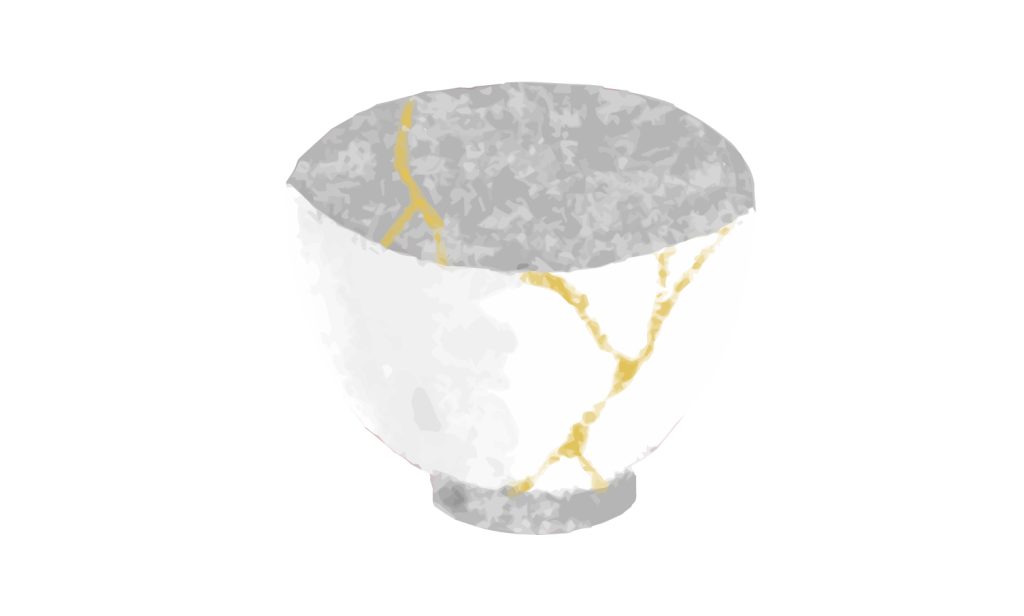

また、古着も貴重品で、「古着屋」が多く存在し、仕立て直しや布としての再利用が行われました。 壊れた陶磁器は「焼き継ぎ」や「金継ぎ」といった技術で修理され、再び日常の器として使われました。 傘の骨も再利用され、油紙も拭き取って包装紙として利用するなど、徹底した再利用が行われていたのです。 さらに、かまどから出る灰は「灰買い」が集め、肥料や染料、陶器の釉薬など多岐にわたる用途で活用されました。 このように、江戸時代には廃棄物から新たな価値を生み出す多様な再生品が存在し、それが循環型社会を支えていました。

し尿の活用

江戸時代の人々の生活と切っても切り離せないのが、し尿の活用です。当時の江戸は排泄物であるし尿が非常に貴重な資源として扱われていました。農家は肥料としてし尿を買い取り、農作物の生育に役立てていたのです。具体的には、肥汲み(こえくみ)と呼ばれる専門の業者が各家庭を回り、し尿を買い取って農村へ運んでいました。

これは、都市で排出されるし尿を農村で肥料として活用するという、まさに循環型社会の象徴ともいえるシステムでした。現代のように化学肥料が普及していなかった当時、し尿は農作物の収穫量を左右する重要な要素だったため、農家にとってなくてはならないものでした。

もちろん、し尿をそのまま撒くわけではなく、適切に発酵させてから畑に撒くことで、作物の生育を促進しつつ、悪臭の発生を抑える工夫もされていました。しかし、完全ににおいをなくすことは難しく、特に夏の暑い時期には、そのにおいが市中に漂うこともあったようです。それでも、衛生上の問題と資源としての価値を天秤にかけ、し尿の活用は江戸の都市と農村を結びつける重要な役割を果たしていました。

現代までの清掃事業の移り変わり

江戸時代のごみ処理は、人々が知恵を絞り、独自の資源循環システムを築き上げていました。当時、廃棄物処理は今ほど機械化されていませんでしたが、徹底したリサイクルとリユースが生活に根付いており、限られた資源を最大限に活用していました。

江戸が終わり明治、大正、昭和を経て、人々の生活様式は大きく変わりました。ごみは多様化し、量も増大の一途をたどりました。これに対応するため、焼却施設の整備が加速され、埋め立て処分場も拡大されていきました。

私たちの暮らす現代では、ごみの減量化、リサイクル、適正な廃棄物処理が重要課題となっています。資源の有効活用と環境負荷の低減を目指し、再利用やリサイクルを促進する法律が整備され、分別回収が一般的になりました。清掃事業は、単にごみを集めて処分するだけでなく、環境保全と資源循環の実現に向けた総合的な取り組みへと発展しています。

江戸時代のごみ処理は、現代の大量生産・大量消費社会とは大きく異なる、持続可能な循環型のシステムでした。人々は物を大切にし、リサイクルやリユースを積極的に行い、ごみを資源として活用する知恵を持っていました。日本のごみ処理の歴史を知ることは、現代社会が直面するごみ問題や環境問題への向き合い方を考える上で、多くの示唆を与えてくれます。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!