産業廃棄物の処理には、さまざまなステップがあり、ステップごとにルールが定められています。

ルール違反に問われると処罰の対象となる可能性があるため、全体の流れと各ステップに関わる事業者を把握した上での適正な対応が大切です。

本記事では産業廃棄物処理の流れと、排出事業者・収集運搬業者・処分業者ごとの主な対応内容を解説します。

各ステップで必要なマニフェスト処理の流れもまとめました。マニフェスト業務の担当の方や、産業廃棄物の処理の流れを知りたい方は参考にしてください。

目次

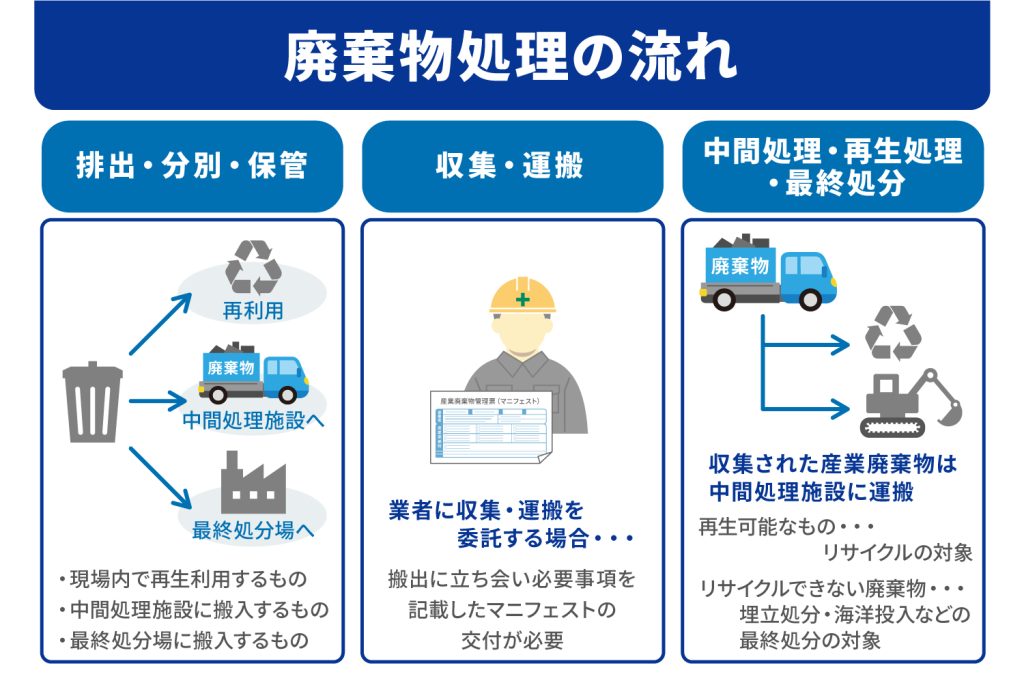

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物処理の流れは、大きく分けて以下の3ステップに沿って進められます。

- 排出・分別・保管

- 収集・運搬

- 中間処理・再生処理・最終処分

それぞれのステップの概要を見ていきましょう。

排出・分別・保管

産業廃棄物処理では、正しい保管と分別が基本です。排出事業者は全部で20種類ある産業廃棄物の種類を理解した上で、再生利用・中間処理・最終処分場への搬入の3つに大別します。中には判断に迷うケースもあるので、そうした場合は混合廃棄物として保管しましょう。どのような場所にも保管してよいわけではなく、「周囲に囲いを設置する」「掲示板を立てる」「飛散・漏出しないようにする」などの対策が求められます。

収集・運搬

続いて、収集・運搬のステップです。排出事業者自らが行う場合と、都道府県から許可を得た収集運搬業者に委託する場合があります。委託する場合は、必要事項を記載したマニフェストの発行が義務付けられているので、記載項目やルールを把握しておきましょう。

中間処理・再生処理・最終処分

収集・運搬された産業廃棄物は、中間処理施設に運ばれます。再生可能なものはリサイクルされ、そうでないものは埋立処分や海洋処分などの最終処分が行われます。最終処分前には、焼却や破砕、有害物質の無害化、安定化処理などが施されるのが一般的です。

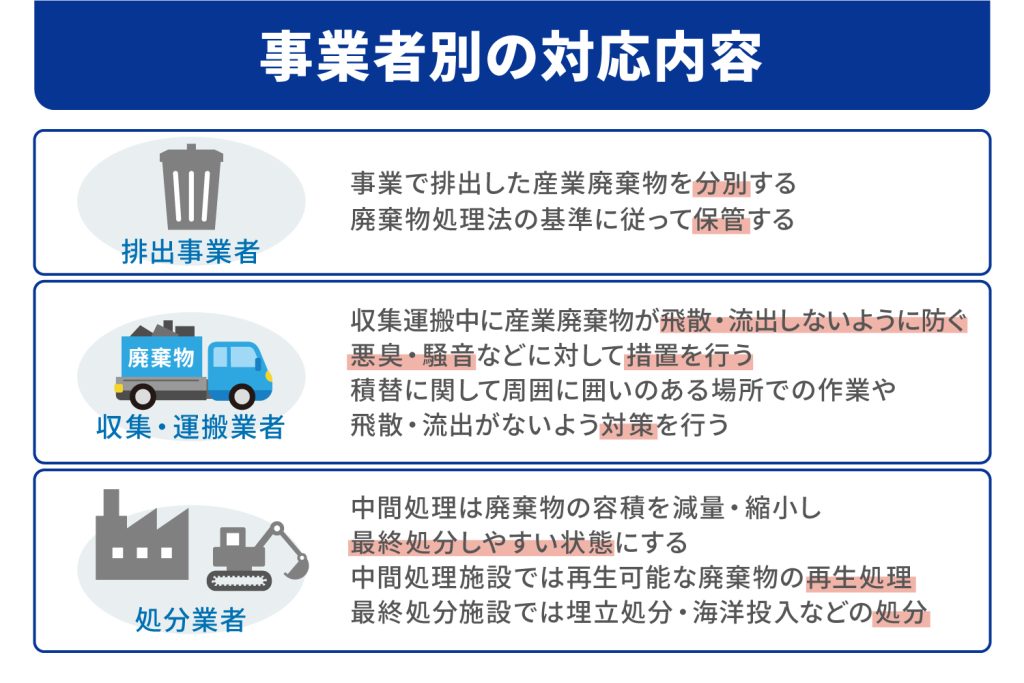

事業者別の役割

ここでは、排出事業者、収集・運搬業者、処分業者のそれぞれの役割を詳しく見ていきましょう。

排出事業者の役割

排出事業者には、自らの事業活動に伴い排出された産業廃棄物を最後まで適切に処理する義務があります。自社で処理できない場合は、処分専門の業者へ依頼するのが一般的です。

この際、排出事業者が果たすべき役割として重要なのは、分別と保管の2つです。それぞれの役割の概要や意識するべきポイントなどを解説します。

【分別】

産業廃棄物を最後まで適切に処理するためには、まずは正しく分別する必要があります。排出事業者の重要な責務でもあるので、しっかりと分別しましょう。そのためには産業廃棄物の種類を把握しておくことが欠かせません。以下を参考にしてください。

- 燃え殻

- 汚泥

- 廃油

- 廃酸

- 廃アルカリ

- 廃プラスチック類

- ゴムくず

- 金属くず

- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

- 鉱さい

- がれき類

- ばいじん

- 紙くず

- 木くず

- 繊維くず

- 動植物性残さ

- 動物系固形不要物

- 動物のふん尿

- 動物の死体

上記を理解した上で、リサイクル可能なもの・中間処理施設で処理するもの・最終処分場で処分するものに分別します。

【保管】

排出された産業廃棄物を運搬するまでは、自社の施設内で保管する必要があります。産業廃棄物は環境や人々の健康に悪影響を及ぼす恐れがあるため、ずさんな保管体制ではいけません。廃棄物処理法の保管基準に従い、保管しましょう。

- 保管場所の周囲に囲いを設ける(廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。)

- 見やすい場所に必要事項を記載した掲示板を設置する

- 発生した汚水が公共水域および地下水を汚染しないよう、必要な措置を講ずる(排水溝を設ける・底面を不浸透性材料で覆うなど)

- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が規定の高さを超えないようにする

- 害獣・害虫が発生しないようにする

- 飛散・流出防止のために必要な措置を講ずる(覆いをする・梱包するなど)

- 石綿含有産業廃棄物が他の物と混合しないよう、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずる

- 関係者に保管方法などを周知徹底する

収集・運搬業者の役割

収集・運搬業者は排出業者から受け取った産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分場にまで運びます。収集・運搬、積替などが主な役割です。それぞれの役割を詳しく見ていきましょう。

【収集・運搬】

産業廃棄物の収集運搬業者に対しては、運搬物の取り扱いに関して厳格な基準が定められています。以下を参考にしてください。

- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにする

- 悪臭、騒音または振動により生活環境の保全上支障がないよう措置を講じる

- 収集・運搬のための施設を設置する場合、生活環境への悪影響を防ぐために適切な対策を講じる

- 運搬車両・運搬容器・運用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れ出す恐れがないようにする

- 石綿が全重量の0.1%を超える廃棄物を収集・運搬する場合、他の廃棄物と混合しないようにする(破砕以外の方法により)

【積替】

積替とは、産業廃棄物を一時的に保管施設でとめ置きし、その後ある程度の量になったらまとめて処分場に運搬することです。運搬効率を高められる他、燃料費・輸送費・人件費などのコストを削減できるメリットがあります。

積替を行う際も、先述した「保管」と同様の基準が設けられています。どこでも自由に保管できるわけではなく、「保管場所の周囲に囲いを設置する」「流出や飛散、地下への浸透、悪臭の発生がないように措置を講じる」「害獣や害虫が発生しないようにする」などを徹底しましょう。

処分業者の役割

処分業者は、都道府県知事の許可を得て産業廃棄物の処分に関する業務を行う事業者です。中間処理・再生処理・最終処理などが主な役割となるので、それぞれを詳しく見ていきましょう。

【中間処理】

産業廃棄物の多くはそのまま最終処分されるのではなく、焼却や脱水、分別、無害化などの中間処理が施されます。

一般的な中間処理方法は、以下の通りです。

破砕:破棄物を砕いて容積を縮小させる

溶融:焼却処理した燃え殻を溶かし、最終処分量を減少する

脱水:汚泥などから水分を取り除き、本来の質量に戻す

無害化:ダイオキシン類やPCBなどの有害物質を除去・分解し、無害化する

安定化:廃酸・廃アルカリなどの有害物質を中和し、安定化した状態にする

上記の中間処理は、都道府県知事からの許可を得た事業者により行われます。中間処理済みの廃棄物は、最終処分場へと送られます。

【再生処理】

中間処理施設では、中間処理以外に再生処理も行われます。再生処理はリサイクルのことで、廃棄物を加工処理して再び使用できる原料や材料へと再生させます。主な再生方法は、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル(サーマルリカバリー)の3つです。

マテリアルリサイクルは、廃棄物の素材を原料として再利用する手法を指します。使用済みのペットボトルを原料に、再びペットボトルを製造するプロセスなどが代表例です。

ケミカルリサイクルは、廃棄物を化学的に分解して、化学製品の原材料にするリサイクル手法です。ガス化・モノマー化・油化・コークス高炉原料化など、さまざまな方法があります。

サーマルリサイクル(サーマルリカバリー)は、廃棄物を燃焼させて得た熱エネルギーを利用する手法です。温室効果ガス・有害ガスの発生が問題視されているものの、メタンガスの発生量や廃棄物の埋め立て量を削減できます。

【最終処分】

中間処理が施された廃棄物は、最終処分施設に運ばれます。最終処分業者は、廃棄物を安全に最終処分するための施設を運営する事業者です。収集運搬業者や中間処理業者と同様に、都道府県知事から許可を得る必要があります。

最終処分施設では、埋立処分・海洋投入などの処理が行われます。最終処分は「廃棄物でなくなる処分」と定義されるので、廃棄物を加工して有価物にする中間処理も最終処分に含まれる点は把握しておきましょう。

なお、最終処分施設には以下の3つがあります。

遮断型最終処分場:有害物質が含まれる廃棄物を埋め立てる

管理型最終処分場:安定型・遮断型に運ばれないあらゆる廃棄物を埋め立てる

産業廃棄物処理業者に委託する場合の注意点

産業廃棄物処理業者に委託する場合、以下の点に注意してください。

- 都道府県・自治体から許可を受けている業者か確認する

- 産業廃棄物処理委託契約書を締結する

- マニフェストを交付する

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

都道府県・自治体から許可を受けている業者か確認する

ほとんどの排出事業者は、自社で最終処分するのではなく、専門の処理業者へ委託するでしょう。その場合、委託先が都道府県・自治体から許可を得ている業者かどうかを必ずチェックしてください。

許可を取得していない業者に委託した場合、排出事業者は委託基準違反に該当するため、罰則の対象となります。この場合、廃棄物処理法第二十五条の第六の規定により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されます。

委託先に直接問い合わせるか、環境省の運営するさんぱいくんで検索して確認しましょう。さんぱいくんでは、都道府県や政令市に登録された業者情報や、許可証の写しなどを閲覧できます。

※参考:e-GOV 法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-09-11).

産業廃棄物処理委託契約書を締結する

産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。委託契約は収集運搬業者と処分業者のそれぞれで結ぶ必要がありますが、両方の許可を持つ業者に委託する場合は、1通の契約書のみで問題ありません。

委託契約書には、以下の内容を記載します。

- 産業廃棄物の種類および数量

- 委託契約の有効期間

- 受託者に支払う料金

- 受託者の事業範囲

- 産業廃棄物に関する情報

従来は書面にて契約書を発行していましたが、2005年に施行されたe-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)に基づき、電子化が可能となっています。

※参考:e-Gov法令検索「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(入手日付2024-09-12).

マニフェストを交付する

産業廃棄物処理委託契約書と合わせて、マニフェスト(産業廃棄物管理票)も発行しましょう。マニフェストとは、産業廃棄物が最後まで適切に処理されたかを確かめるための書類です。主に、以下の項目などを記載します。

- 交付年月日と交付番号

- 担当者氏名

- 産業廃棄物の種類

- 性状や重さ

- 収集運搬業者・処分業者の名称

マニフェストの発行媒体は、紙と電子の2つです。

紙マニフェストは、伝票を購入すればすぐに作成可能で費用もかからないという利点があります。ただ、記載すべき項目が複数あり記入漏れや記載ミスが発生しやすい他、保管義務がありマニフェスト管理に工数がかかる点がデメリットです。

電子マニフェストは、導入コストがかかるだけでなく、排出事業者のみならず収集運搬業者・処分業者の三者が登録する必要があるなど、導入初期は工数がかかります。しかし、それを上回るメリットがあります。例えば、事務処理を効率化できる、保管・報告義務がない、不適切処理を防げるなどです。

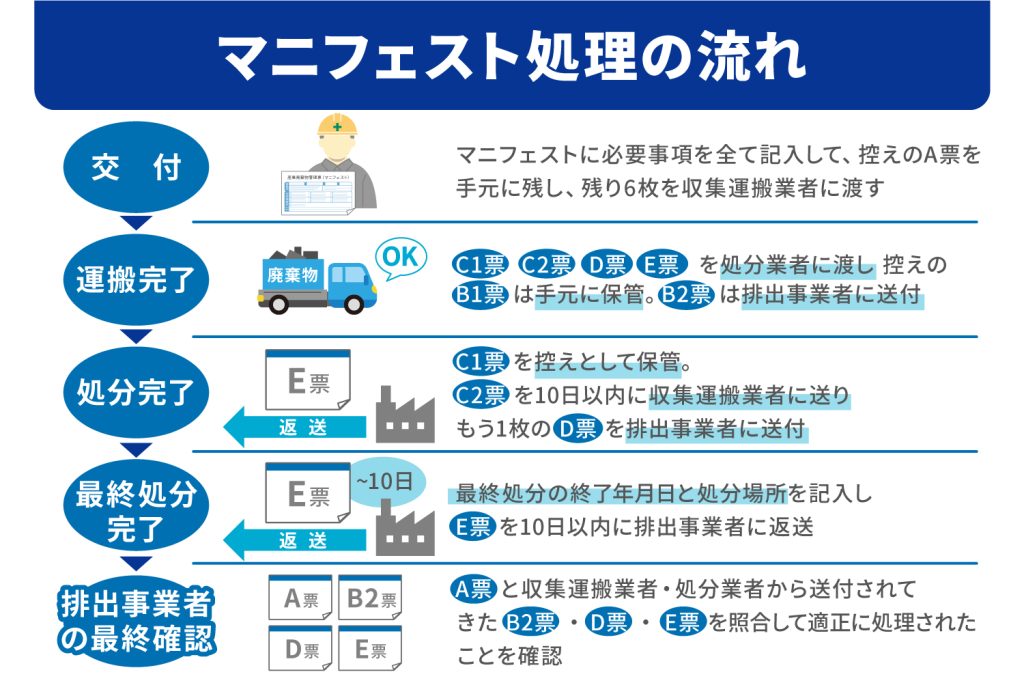

マニフェスト処理の流れ

ここまで紹介してきた一連の処理が、各ステップで契約に沿って適正に行われているかどうかを確認するための記録をマニフェスト(産業廃棄物管理票)と呼びます。

排出事業者によるマニフェストの発行・回収・照合・保存は法律で義務付けられたものです。次にどのようなタイミングでマニフェストが必要になるかを解説します。

交付

事業者が排出した産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、廃棄物の引き渡しと同時に受託者に対して所定の事項を記載したマニフェストを交付する必要があります。

排出事業者が交付するのは、委託した処理の流れを自らが把握して不法投棄の防止などに努め、適正に処理されているかどうかを最後まで確認するためです。

排出事業者は原則として、複写式7枚綴り(A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票)の管理票に必要事項を全て記入して、廃棄物を引き渡す収集運搬業者の署名・押印を得て、控えのA票を手元に残し、残り6枚を収集運搬業者に渡します。

運搬完了

6枚の管理票を受け取った収集・運搬業者は、処分場に廃棄物を届けた際、処分業者に署名してもらい、B1票・B2票を残し、残り4枚を処分業者に渡します。

自らの控えであるB1票は保管。もう1枚のB2票を10日以内に排出事業者に送付して運搬完了の報告とします。

処分完了

中間処理業者は処分が完了したら、管理票に署名してC1票を控えとして保存。C2票を10日以内に収集運搬業者に送り、もう1枚のD票を排出事業者に送付します。

リサイクルなどで中間処理施設で最終処分できた場合は、最後の1枚であるE票も排出事業者に送ることが必要です。

最終処分完了

中間処理業者が最終処分業者に最終処分を委託する場合は、自ら2次マニフェストを最終処分業者に交付する必要があります。

中間処理業者は最終処分業者による処分終了を確認したら、E票に最終処分の終了年月日と処分場所を記入。E票を10日以内に排出事業者に返送します。

排出事業者の最終確認

排出事業者は自らの控えであるA票と、収集運搬業者・処分業者から送付されてきたB2票・D票・E票を照合して適正に処理されたことを確認します。

なお、それぞれの事業者はマニフェストの交付日または受け取った日から、書類を5年間保管しておくことが必要です。

まとめ

今回は産業廃棄物処理の流れや事業者ごとの対応内容、マニフェスト処理の流れを解説しました。それぞれのステップで産業廃棄物処理法に基づいた対応が必要になるため、全体の流れを把握した上で一つひとつ確実に行っていきましょう。

特にマニフェストは適正に作成して管理する必要があります。マニフェスト管理の効率化を図るなら、「DXE Station」の導入をご検討ください。

紙マニフェストの電子化も可能です。電子マニフェストならペーパーレス化を実現できるとともに行政報告も不要になります。マニフェストの作成管理作業を省力化したい企業の担当者の方は、ぜひDXE株式会社にご相談ください。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!