産業廃棄物収集運搬とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物を排出場所から処分場まで運搬する事を指します。産業廃棄物収集運搬をを行うには法律に基づいた許可が必要で、許可なく行うことは厳しく禁じられています。

今回は、産業廃棄物収集運搬の概要と、事業に必要な許可の種類、申請先、許可の要件、そして申請手続きの流れについて詳しく解説します。

目次

産業廃棄物とは

産業廃棄物収集運搬の詳細を見ていく前に、まずは産業廃棄物の概要を把握しておきましょう。

産業廃棄物とは、一般家庭などから排出されるごみとは違い、事業活動によって生じる特定の廃棄物を指します。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で20種類の廃棄物が定義されており、具体的には以下が挙げられます。

あらゆる事業活動に伴うもの

- 燃え殻

- 汚泥

- 廃油

- 廃酸

- 廃アルカリ

- 廃プラスチック類

- ゴムくず

- 金属くず

- ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

- 鉱さい

- がれき類

- ばいじん

業種等が限定されるもの

下記の品目は、特定の事業活動に伴って生じた場合にのみ産業廃棄物となり、それ以外の事業から排出された場合は一般廃棄物として扱われます。品目ごとの具体的な該当業種は以下の通りです。

- 紙くず

建設業(新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など。 - 木くず

建設業(新築、改築、除去)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業など。 - 繊維くず

建設業(新築、改築、除去)、繊維工業(衣服等製造業を除く)など。 - 動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などにおいて、原料として使用した動植物に係る固形状の不要物。 - 動物系固形不要物

と畜場または食鳥処理場で、獣畜や食鳥を処理した際に生じる固形状の不要物(皮、骨、内臓、羽など)。 - 動物のふん尿

畜産農業に係るもの(牛、馬、豚、鶏などの飼育、ブリーダー業、実験動物飼育施設など)。 - 動物の死体

畜産農業に係るもの。

上記に該当しないもの

上記に該当しないものとして、13号廃棄物があげられます。13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために中間処理を施したもので、他の19種類の産業廃棄物に該当しないものを指します。具体例としては、有害物質を含む汚泥を埋立処分するためにコンクリートで固めたものや、有害物質を含む焼却灰を溶融・固化したものなどがあります。これらは、有害物質を含む廃棄物をそのまま埋め立てると環境汚染につながる可能性があるため、適切に処理された上で産業廃棄物として明確に定義されています。

産業廃棄物収集運搬とは

産業廃棄物収集運搬とは、前述したような産業廃棄物を、排出場所から適正な処理施設まで運ぶ業務を指します。この業務を請け負うには、都道府県知事または政令市の市長の許可が必要で、許可なく行うことは廃棄物処理法で禁止されています。産業廃棄物収集運搬業者は、廃棄物を安全に運搬する責任を担っています。

産業廃棄物処分との違いは?

産業廃棄物収集運搬と産業廃棄物処分は、どちらも産業廃棄物処理の一部ですが、その内容は大きく異なります。収集運搬は、排出場所から中間処理施設や最終処分場まで産業廃棄物を運ぶことを指します。一方、産業廃棄物処分は、収集運搬された廃棄物を、埋め立てや焼却などによって処理することです。収集運搬と処分には、それぞれ異なる許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

取り扱う産業廃棄物の種類によって申請すべき許可が異なります。

まず、通常の産業廃棄物を収集運搬するための「産業廃棄物収集運搬業許可」と、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある特別管理産業廃棄物を扱うための「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」と大きくわけて2種類の許可があり、どちらの産業廃棄物も扱う場合は、両方の許可を取得する必要があります。

| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 通常の産業廃棄物を収集運搬 |

|---|---|

| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある特別管理産業廃棄物を収集運搬 |

また、収集運搬の過程で一時的に産業廃棄物を積み替えたり保管したりする場合は、「積替え・保管を含む」という許可が必要です。反対に、積替えや保管を行わない場合は「積替え・保管を含まない」許可となります。

申請にあたっては、自社がどの種類の産業廃棄物を取り扱い、積替え・保管を行うか否かを明確にすることが重要です。

申請の内容

許可申請の種類は、主に以下の3つです。

| 新規許可申請 | 新たに産業廃棄物収集運搬業を開始する場合や、これまで許可を取得していなかった都道府県・政令市で事業を行う場合 |

|---|---|

| 更新許可申請 | 既に許可を取得しており、その有効期限後も事業を継続したい場合 |

| 変更許可申請 | 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり、これまで積替え・保管を行っていなかった事業者が新たに積替え・保管を行う場合 |

許可証には有効期間の他に、「事業の範囲」「事業の用に供する施設」「許可の条件」などが記載されており、これらの範囲に変更が生じる場合は、基本的に変更許可の申請が必要となります。

許可の有効期限は原則として5年間ですが、優良認定を受けると7年に延長されます。

許可の申請先

産業廃棄物収集運搬を行う場合、各区域の許可権者に申請をします。許可権者とは、産業廃棄物収集運搬業の許可を与える権限を持つ自治体のことで、都道府県知事および政令市の市長が該当します。

政令市内に処分施設や積替保管施設がある場合、その施設の許可は政令市から取得しますが、政令市外の場合は都道府県の許可が必要です。このように、事業を行う区域によって申請先が異なりますので注意が必要です。

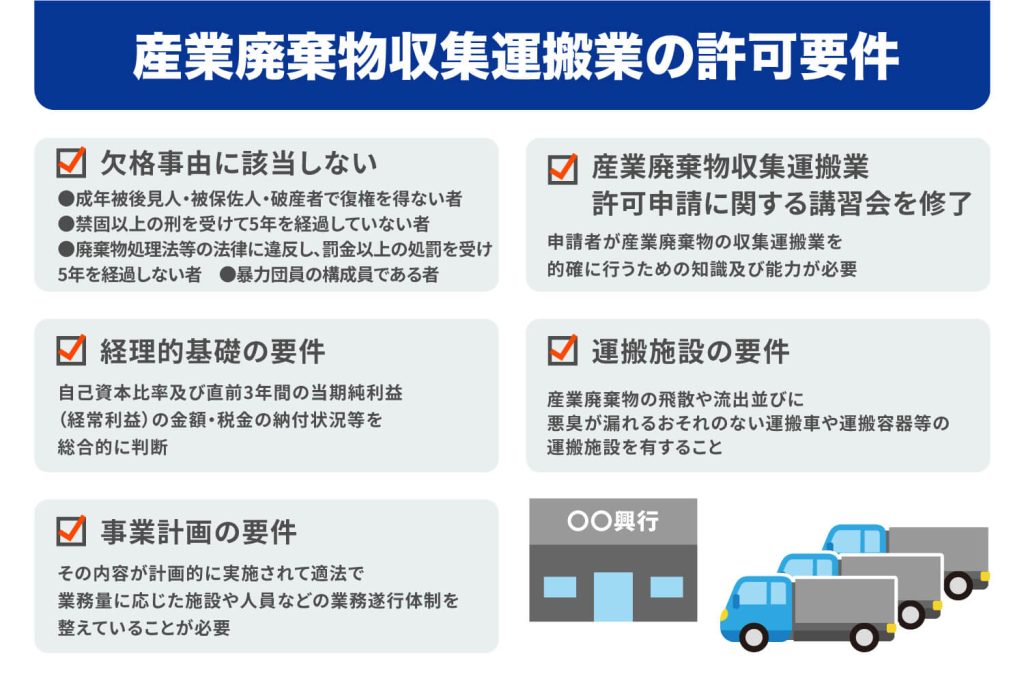

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。詳しく見ていきましょう。

欠格事由に該当しない

欠格事由とは、法律や規制により特定の資格や要件を取得する際、その取得を制限するための要件や条件を指します。

法人の場合は役員や株主が、個人事業の場合は事業主が下記に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができません。

- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

- 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者

- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

- 暴力団員の構成員である者

- 許可後に欠格事由に該当することが判明した場合は、許可が取り消される可能性があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

産業廃棄物収集運搬業を適切に行うためには、申請者自身が必要な知識と能力を有していることが求められます。そのため、法人の場合は代表者、個人の場合は個人事業主が、日本産業廃棄物処理センター(JWセンター)の講習会を修了することが必須です。

経理的基礎の要件

産業廃棄物収集運搬業を的確かつ、継続的に行うことができる経理的基礎を有していることも、取得要件の一つです。これには倒産や経営難などにより、産業廃棄物が処理されずに放置されることを防ぐ目的があります。

具体的には、自己資本比率、直近3年間の当期純利益、そして税金の納付状況などを考慮して総合的に判断されます。

運搬施設の要件

運搬施設とは、産業廃棄物を運搬する車両や容器のことです。以下の要件を満たしている必要があります。

- 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れる恐れのない車両であること

- 申請者と車検証上の所有者が一致していること

- 運搬容器等の運搬施設を有していること

- 継続的に運搬施設の使用権限を有していること

- 感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、密閉されていること、冷蔵庫などにより廃棄物の腐敗防止の対策が取られていることなど

事業計画の要件

事業計画の要件には、計画がその通りに実行され、法令に従っていること、さらに、業務量に応じた設備や人員が適切に配置されていることが含まれます。具体的な要件は以下を参考にしてください。

- 排出事業者から確実に委託を受け、かつその種類や性状を把握できること

- 産業廃棄物の性状に適した運搬施設を備えていること

- 搬入先が産業廃棄物を適正処理できること

- 業務量に応じた収集運搬施設が整備されていること

- 業務遂行体制が適切に構築されていること

申請が必要な区域

都道府県をまたいで産業廃棄物の収集運搬を行う場合、それぞれの区域で産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。例えば、東京都で収集した産業廃棄物を埼玉県へ運搬する際は、東京都と埼玉県の両方から許可を得なくてはなりません。

離れた都道府県へ運搬を行う場合、通過する区域の許可は必要ありませんが、途中どこかで積替えや保管を行う場合は、その区域の積替えまたは保管を含む許可が必要です。

申請手続きの流れ

まず、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得することが、産業廃棄物収集運搬の許可を得るための必須条件です。

修了証を取得したら、次に各都道府県庁の窓口やホームページで申請書類を入手します。申請書類は都道府県や政令市によって様式や必要な添付書類が異なる場合があるため、事前に問い合わせるなどして確認しておきましょう。

申請書類に必要事項を記入し、事業計画の概要、事業開始に要する資金の総額およびその調達方法、運搬施設の写真など、多くの添付書類とともに提出します。申請書類の作成には時間と労力がかかるため、余裕を持って準備を進めることが推奨されます。

申請書類が提出された後、提出された書類に基づき審査が行われます。審査では、申請者が産業廃棄物収集運搬業を適切に行うための能力や体制を有しているか、経理的基礎は十分か、欠格事由に該当しないかなどが確認されます。

無事審査を通過すると、産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付され、事業を開始できるようになります。

講習会の詳細

許可を取得するための「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。この講習会は、産業廃棄物の処理に関する基本的な知識や法規制などを学ぶ重要な機会となります。

講習会は会場や日程が決められており、あらかじめJWセンターのホームページから予約をし、受講料を支払う必要があります。

自宅や会社で講義動画を視聴し、後日会場で試験を受けるオンライン方式と、会場で講義を受けてその場で試験を行う対面方式から選ぶことができます。テキストはオンライン方式の場合申込後に郵送され、対面方式では当日配布されます。

講義を終え試験に合格すると、修了証が交付されます。

許可申請にかかる費用

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請にかかる費用は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物のどちらの場合も、2024年4月時点で全国一律81,000円となっています。ただし、同時に両方の許可を申請する場合は、合計で162,000円が必要になります。 この申請手数料は、不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも返還されませんのでご注意ください。 申請手数料の納付方法は自治体によって異なり、収入証紙、現金、指定金融機関での振込、または電子納付などがあります。 近年では、申請者の利便性向上や事務手続きの効率化のため、電子納付に対応する自治体が増加傾向にあります。 例えば、千葉県では2025年1月6日から電子納付が開始され、同年4月1日以降は原則として電子納付のみでの取り扱いとなります。

参照元:千葉県「産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について」

審査期間

産業廃棄物収集運搬業許可の審査期間は、申請先の自治体によって異なりますが、標準処理期間として多くの自治体で申請書類の受理から約60日と定められています。ただし、この期間には土日祝日や書類の不備に対する補正にかかる日数は含まれません。そのため、実際には許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。

例えば、東京都では標準処理期間を60日としていますが、これは書類に不備がない場合の目安であり、不備があればさらに時間がかかる可能性があります。複数の都道府県や政令市で許可を取得する場合は、それぞれの自治体で申請手続きが必要となり、審査期間もそれぞれにかかります。スムーズに手続きを進めるためには、事前に各自治体のウェブサイトなどで必要書類や手続きの流れを確認し、計画的に準備を進めることが重要です。また、書類作成に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することも検討できます。

許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限が定められています。新規で許可を取得した場合、その有効期限は原則として5年間です。事業を継続したい場合は、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新申請は有効期限のおよそ3ヶ月前から受け付けられることが多いですが、審査期間も考慮し、有効期限の2ヶ月前までには申請することが望ましいとされています。もし有効期限までに更新申請ができなかった場合、許可は失効し、改めて新規で許可を取り直さなければならないため注意が必要です。

なお、優良産廃処理業者認定制度に基づき認定を受けた業者については、許可の有効期間が通常の5年から7年に延長される特例措置があります。

更新申請を行うには、更新講習会を受講し、その修了証を取得していることも条件となります。 この修了証の有効期限は修了日から2年間ですので、許可満了直前に受講しても間に合わない可能性があります。許可の有効期限が2年に迫ったら、早めに講習会を受講しておくと良いでしょう。 また、役員の変更など、変更届が必要な事項が発生していた場合は、事前に変更届を提出しておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可が不要なケース

産業廃棄物の収集運搬は、原則として許可が必要ですが、一部例外的に許可が不要となる場合があります。

自社で産業廃棄物収集運搬を行う場合

自社で排出する産業廃棄物を自社の施設間で運搬する場合など、排出事業者が自ら収集運搬を行う場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。 ただし、許可は不要でも、産業廃棄物の飛散や流出、悪臭、騒音、振動が生じないように運搬するなど、生活環境保全上の基準を守る必要があります。

具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

- 廃棄物が飛散、流出しないように必要な措置を講じること

- 悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること

- 石綿含有産業廃棄物を扱う場合は他の廃棄物と区分して運搬すること

- 運搬車両の両側に「産業廃棄物収集運搬車」と氏名または名称を見やすいように表示すること

- 以下の内容を記載した書類を運搬中に携帯すること。氏名または名称および住所、運搬する産業廃棄物の種類および量、積載した日、積載した事業場・運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先

これらの基準を守らない場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。

専ら物など再生利用目的の産業廃棄物を収集運搬する場合

専ら物(もっぱらぶつ)とは、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目を指し、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物の総称です。専ら物のみを専門に取り扱う収集運搬業者は、廃棄物処理法の例外として産業廃棄物収集運搬業の許可が不要とされています。

ただし、これはあくまで専ら物のみを扱う場合に限られ、専ら物以外の産業廃棄物も取り扱う場合は許可が必要です。

また、許可が不要であっても、飛散・流出防止措置や委託契約書の作成など、廃棄物処理法上の基準を遵守する必要があります。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

産業廃棄物収集運搬は、許可の取得に時間はかかりますが、適切な処理を行うことで環境保護に貢献し、循環型社会の構築を支える重要な業と言えるでしょう。

この他にも、産業廃棄物処理業界はマニフェスト管理や契約に伴う事務作業が多く発生します。

産業廃棄物収集運搬業者向けの業務効率化システム「DXE Station」は、排出事業者・処理業者双方の業務を効率化し、事業の拡大にも貢献できるシステムです。

産廃業務に精通したスタッフが親身にサポートいたしますので、新たに廃棄物処理業を始める際には是非ともご検討下さい。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!