2022年も様々な法改正がありました。

このコラムでは、2022年下期に施行または制定された主な法改正について説明します。

産業廃棄物処理に関連するトピックスもあるため、ぜひ一度ご一読ください。

目次

大気汚染防止法の一部を改正する法律

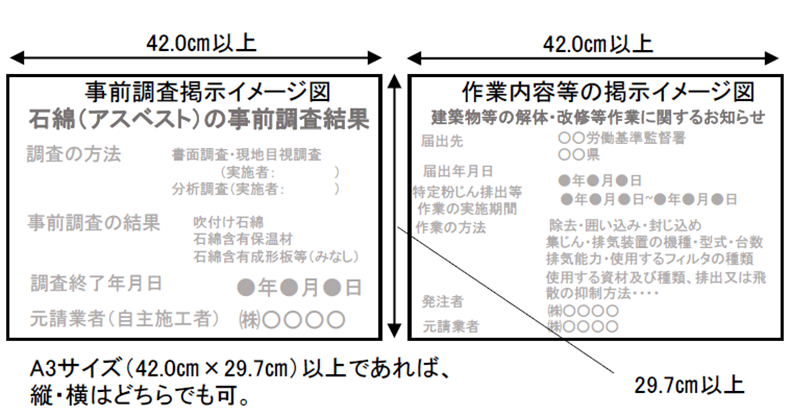

大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020年6月に公布され、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が、2021年4月から段階的に強化されています。

- 2022年 4月から 一定規模以上の解体等工事の事前調査結果の都道府県等への報告の義務化

- 2023年10月から 資格者による事前調査の義務化

事前確認の方法としては、書面調査(設計図書等)に加え、現地調査(目視調査)を行い、それでも不明な場合は分析調査を行うことが定められています。

ただし、2006年9月1日以後に設置の工事に着手したことが明らかな建築物等や、石綿の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。

年度末に向けて解体工事が増える時期になりますが、解体工事に伴う廃棄物の委託に際しては、事前調査結果を確認し情報を共有するようにしましょう。事前調査結果等については現地に掲示することも定められています。

石綿飛散防止リーフレット(環境省)より抜粋(https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html)

実際の収集運搬や処分についての注意点は以下でご確認下さい。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/)

PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項

環境省は2022年9月 「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」を公表しました。

2011年に公表されたPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項にPFOA含有廃棄物に関する事項が追加されています。

特に、分解処理の条件や分解効率の考え方、分解処理に伴うPFOSとPFOAの管理項目や目標値などに追加や変更があります。

それらの取扱いについて廃棄物処理法等に従って具体的に解説したものになりますので、この機会にポイントを確認しておきましょう。

【対象】

主なPFOS含有廃棄物及びPFOA含有廃棄物としては、PFOS等又はPFOA等を含有する泡消火薬剤やPFOS等又はPFOA等の原体が廃棄されたものが想定されます。

洗浄、清拭等を行わなかった容器等もPFOS含有廃棄物又はPFOA含有廃棄物として取り扱うこととする。

また、PFOS等又はPFOA等が付着した泡消火薬剤の容器、配管、移替えに使用したポンプ等を、洗浄や清拭等を行った際に排出される洗浄水やふき取った布等も、PFOS含有廃棄物又はPFOA含有廃棄物として取り扱うこととされています。

[参考:化学物質審査規制法の適用]

以下の製品を取り扱う業者には、技術上の基準への適合義務や表示義務が定められています。

| 区分 | 排出事業者 | 廃棄物の種類 | |

|---|---|---|---|

| 泡消火設備 | 点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤 | 設備所有者又は点検業者、消防機関等 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ |

| 廃薬剤 | 設備所有者又は解体業者 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ | |

| 消火器 | 点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤 | 機器所有者又は点検業者、消防機関等 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ |

| 廃薬剤 | 機器所有者又は解体業者 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ | |

| パッケージ型 消火設備等 |

点検、訓練に伴い放出された泡消火薬剤 | 設備・機器所有者又は点検業者、消防機関等 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ |

| 廃薬剤 | 設備・機器所有者又は解体業者 | 汚泥又は廃酸・廃アルカリ | |

【規制強化の背景】

有機フッ素化合物のうち、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)やパーフルオロオクタン酸(PFOA)は安定な構造をしているため環境中で分解されにくく、高い蓄積性も有するため、環境水中や野生生物中に広範囲に存在していることが知られるようになりました。

このうちPFOSについては、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」を始めとして、国内外でさまざまな規制等が行われるようになってきています。

【処理委託】

運搬や処分を委託する場合は、産業廃棄物についてそれらを業として行うことができ、委託するPFOS/PFOA含有廃棄物の分類(例えば、廃アルカリや汚泥)がその事業範囲に含まれていることが必要です。

もちろん、マニフェストの運用も必要となります。

また、処理業者に対してあらかじめ「PFOS含有廃棄物又はPFOA含有廃棄物であること」を伝え、製品安全データシート(SDS)等により取り扱う際の注意事項を把握した上で、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)※等を使用して処理業者に知らせる必要があります。

【分解処理方法】

他の処理方法を排除するものではないが、現時点では、焼却処理(PFOS含有廃棄物:約850℃以上、PFOA含有廃棄物:約1,000℃以上(約1,100℃以上を推奨))はこれらの要件に該当すると考えられる。

この場合であっても、燃焼ガスの十分な滞留時間を確保する必要があることに留意すること。とされています。

処理施設の構造や維持管理についても細かく記載されており、最後に、高度な分解処理技術が要求されるため、許可対象施設で分解処理を行うことが望ましい。と記載されています。

PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(環境省)

(https://www.env.go.jp/press/press_00659.html)

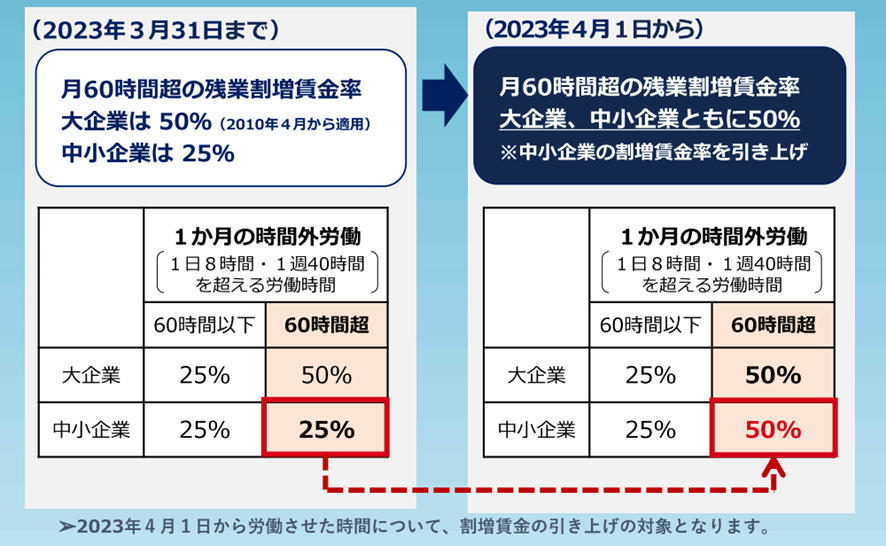

働き方改革関連法改正(2023年4月~)

【中小企業】月60時間超の残業代引き上げ

2023年4月より、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。

厚生労働省は、日本で依然として問題となっている長時間労働の削減に対して、「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけを推進しており、月60時間超の割増賃金率50%への引き上げについては、2010年4月には既に大企業には適用済みでした。

中小企業については、この割増賃金率適用が猶予されておりましたが、2023年4月より大企業・中小企業ともに50%の適用となりました。

(引用:厚生労働省 リーフレット)(https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf)

また厚生労働省は、生産性を向上しつつ長時間労働をなくすために、職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善を通じて、長時間労働をなくしていくことが必要」という指針を出しております。

DXE株式会社が提供するサービスは、産業廃棄物処理業界の各事業者様の業務効率化に資するものとなっておりますので、この機会に是非導入をご検討されてはいかがでしょうか。

社会保険制度の見直し(2022年10月~)

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2022年10月から拡大される社会保険の適用範囲では、対象となる「①企業」「②従業員」ともに要件が変更されております。

今回特定適用事業所の対象となった企業で、2022年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要となりますので、ご留意ください。

- 対象企業(特定適用事業所)の要件

従前は、「短時間労働者を除く被保険者が501人以上の企業」に対して、短時間労働者にも社会保険・厚生年金保険など社会保険に加入するよう義務づけられていました。

2022年10月からは、この義務的運用を求められる企業規模が「101人〜500人の企業」に拡大され、2024年10月以降は51人〜100人の企業にまで拡大されます。 - 従業員の要件

今回の改正で、社会保険の適用対象となる「短時間労働者の4要件」のうち、②の「1年以上の勤務期間」が撤廃され、「2か月の雇用期間」が見込まれるに短縮されました。これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、2ヵ月を超えて雇用されれば社会保険の適用対象となります。

【新・短時間労働者の4要件】

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下を全て満たす従業員

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② 雇用期間が2ヵ月を超えると見込まれること

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

④ 学生でないこと

【新・短時間労働者の4要件】

| 対象 | 平成28年10月~令和4年9月末日 | 令和4年10月~(現行) | 令和6年10月~(改正) |

|---|---|---|---|

| 特定適用事業所 | 被保険者の総数が常時500人超 | 被保険者の総数が常時100人超 | 被保険者の総数が常時50人超 |

| 短時間労働者 | 1週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |

| 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |

| 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | 変更なし | |

| 学生でないこと | 変更なし | 変更なし |

(引用:日本年金機構/令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html)

改正育児・介護休業法の施行(2022年10月~)

産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得

企業の労働力の確保や労働者の働きやすさ向上に向け、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的として改正育児・介護休業法が改正されています。

2022年 10月1日から、いわゆる「産後パパ育休」(出生時育児休業)が創設され、育児休業の分割取得も可能となっております。

企業としては、対象となる従業員からの申出があった場合に備えて、人事制度や、就業規則・労使協定等の各種社内規程見直しが必要となっております、既にご対応は十分でしょうか。いま一度見直していただくことをおすすめいたします。

| 産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |

育児休業制度 (R4.10.1~) |

育児休業制度 (現行) |

|

|---|---|---|---|

| 対象期間 取得可能日数 |

子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |

原則子が1歳 (最長2歳)まで |

原則子が1歳 (最長2歳)まで |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能

(初めにまとめて申し出ることが必要) |

分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |

原則分割不可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の延長 | 育児開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | |

| 1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |

(引用:厚生労働省/育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!