産業廃棄物処理業界には様々な労働災害があります。ここでは労働災害のリスクに対する現状と背景、教育について説明します。

目次

産業廃棄物処理事業(一般廃棄物含む)のリスク

労働災害の発生状況を評価する指標として、度数率と強度率があります。

度数率は、100万延べ実労働時間当たりの労働災害死傷者数で、以下の数式で算出します。

度数率=労働災害死傷者数÷延べ労働時間数×1,000,000

強度率は1000述べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数で、以下の数式で算出します。

強度率=延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

厚生労働省では、昭和27年から主要産業における年間の労働災害の発生状況を明らかにするために「労働災害動向調査」を実施しています。2021(令和3)年の100人以上の常用労働者がいる15,758事業所および総合工事業の延べ5,549工事現場での年間の労働災害の発生状況が公表されており、全産業の度数率は2.09、強度率0.09でした。

産業別には、下表のとおりですが、産業廃棄物処理業のリスクの高さが顕著に示されています。廃棄物業界は、なぜこんなにリスクが高いのでしょうか?

| 業界 | 度数率 | 強度率 | 業界 | 度数率 | 強度率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 廃棄物処理業 | 7.36 | 0.17 | 製造業 | 1.31 | 0.06 |

| 運輸業・郵便業 | 3.31 | 0.22 | 卸売業・小売業 | 2.31 | 0.05 |

| 医療・福祉 | 2.43 | 0.06 | 農業・林業 | 6.23 | 0.14 |

産業廃棄物処理業の労働災害の背景

では、産業廃棄物処理業のリスクが高い要因を整理してみます。

(1) 単一成分ではない混合物の搬入が多く、搬入物の成分把握が困難であること

(2) 受入ピット内における別の排出事業者の産業廃棄物との混合による混触反応があること

(3) 引火しやすい引火(低引火)性廃油の搬入があり、引火・爆発リスクを有すること

(4) 廃プラスチック破砕処理における摩擦に伴う発熱や発火による火災のリスク

(5) 医療系(感染性)廃棄物に混入している注射針やメスによる刺傷・裂傷リスク

(6) 高カロリー廃棄物の焼却処理に伴う耐火物の損傷による火傷リスク

(7) スプレー缶やボンベ混入物の焼却炉投入に伴う炉内爆発による火傷リスク

(8) 3K職場における基礎知識を有した人材確保の難しさに伴う教育不足

などが考えられます。

では実際には、どのような災害が発生しているでしょうか?

産業廃棄物処理工場における実際の災害事例

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」において、労働災害事例を検索・閲覧することができます。https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html

その中で以下のような災害事例が紹介されています。

(1) 受入ピットにおける発火・火災:混触反応、静電気着火、粉じん爆発

(2) 廃プラスチック破砕機の発火・火災:空回り摩擦による蓄熱、静電気着火

(3) 一斗缶等金属破砕機の発火・火災:スパークによる発火、缶内残留廃油への引火

廃棄物処理業におけるリスクの実態が掴めてきましたが、実際にリスクアセスメントで未然防止は可能なのでしょうか?

このような事象を発生させないためには、そこに至る反応機構を把握して、従業員への教育が必要になります。

リスクアセスメント実施のためのリスク教育

廃棄物が燃えてくれるので、焼却処理が出来るのですが、焼却炉に投入する前に燃えてしまうととても困ります。

燃焼させないためには、燃焼する条件を揃えないことです。

(1)燃焼の三要素:燃焼は、3つの要素が揃わないと燃えません。

① 可燃物:酸化されやすい物質(燃焼する廃棄物等)が存在すること

② 支援ガス:空気中の酸素や酸化剤(酸化性物質)が存在すること

③ 着火源:熱源(熱エネルギーの供給減)が存在すること

理屈は理解しても、焼却炉内には直火があり、燃えやすい廃棄物が搬入され、空気中に酸素がある以上、どれ一つとっても排除することはできません。もっと、具体化して、どのような状態で、どのような危険性が発生するかの教育も必要です。

(2)廃棄物混合に伴うリスク教育

前述の「職場のあんぜんサイト」の災害事例が参考になると思います。

①酸・アルカリの混合に伴う中和反応の発熱や、有害ガスの発生

②酸化性と還元性物質の混合に伴う酸化還元反応の突沸や硫化水素ガスの発生

③受入ピット底部における有機汚泥分解反応に伴うメタンガスの発生

④廃油蒸気への静電気着火に伴う発火および連鎖反応による爆発

⑤廃トナー粉体廃棄物への静電気着火に伴う粉じん爆発

⑥搬入スプレー缶からの可燃性ガス漏洩に伴う引火爆発

⑦木くずや廃プラスチック搬入物積み上げ過ぎに伴う圧密による自然発火

これである程度のリスクは予想できるかもしれません。しかし、酸・アルカリ、酸化性・還元性、有機汚泥、廃油の分類だけで、リスクアセスメントは可能なのでしょうか?

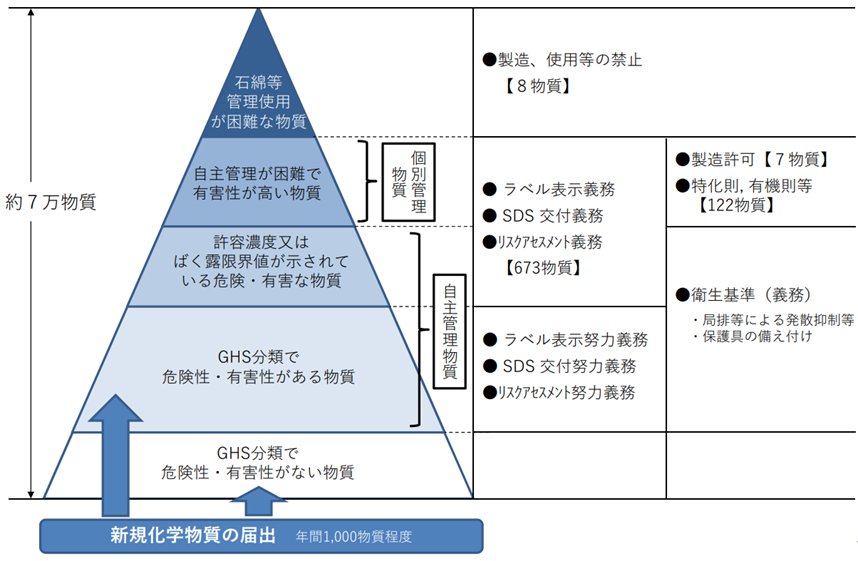

特に化学物質リスクアセスメントは、対象674物質が存在するかどうかが解らなければ、1歩も進むことはできないのです。これは、廃棄物を扱う宿命ですが、リスクアセスメントが出来なければ、災害の未然防止は不可能になります。安全第一を実現するためには、何としても乗り越えなければなりません。

リスクアセスメント実施のためのリスク教育

化学物質リスクアセスメントは、化学物質のリスクを定量的に評価して、高いリスクから優先的に排除するする手法です。2006年に努力義務化されたOHSASにおける定量的リスク評価方法は、①危険に近づく頻度、②ケガの可能性、③ケガの程度という視点から化学物質が持つ危険性・爆発性を想定していました。

それに対して、化学物質リスクアセスメントは、①取り扱う廃棄物の定量化とそれらの揮発性・飛散性を考慮した作業環境レベル、②SDSを参照することによる取扱い物質の有害性の評価、③作業環境と曝露時間から算出したばく露レベル評価を概念に加えて、危険性・爆発性および作業者への健康影響を鑑みた有害性リスクの評価を行う必要があるのです。化学物質リスクアセスメントを実践するためには、産業廃棄物を構成する成分を特定する必要に迫られました。

廃棄物を“ごみ”ではなく、化学物質の混合体と捉える考え方への切り替えです。そのためには、搬入物の情報として、マニフェストだけでなく、WDS(廃棄物データシート)の入手は必須となりました。

もちろん全ての搬入物にWDSが存在するとは限りませんので、その場合は処理可否を判断するための事前サンプルを頂くように排出事業者様へ協力を求める場合があります。

出典「第9回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000676141.pdf)

頂いたサンプルは、XRF定量分析で、廃棄物の成分を特定します。

このような手順を踏むことで、初めて産業廃棄物処理業の化学物質リスクアセスメントの運用が実現できます。

つまり、産業廃棄物処理業のリスクアセスメントなどの安全の取り組みは、工場部門の取り組みだけでは解決できない課題なのです。

排出事業者様にお願いしたいこと

以上の経緯より、産業廃棄物処理業における安全は、我々だけでは確保できないことをご理解頂けたかと思います。

そして、われわれが産業廃棄物を処理する過程で爆発や火災を引き起こし、従業員の災害に留まらず、環境問題にまで発展した場合、排出事業者責任が問われ、お客様である排出事業者様にまでご迷惑をお掛けする結果となってしまいます。

処理可否判断を正確に行うためには、発生工程を明確にした上で、仕分け・選別の徹底が必須となります。廃棄物は混合せず、単独成分の状態が最も安全で正確な判断を可能としますが、実験廃液等、容器内で混合せざるを得ない場合は、混合成分の正確な情報提供が、正確性と安全性を高めることにつながります。

繰り返しになりますが、

(1) マニフェストに加え、正確な成分情報が記載されているSDSの提供

(2) 差し支えない範囲での廃棄物発生工程の情報および事前サンプルの提供

(3) 廃棄物の仕分と選別:混合せずに、単独成分による個別保管が安全

(4) 容器等へ混合した廃棄物に関しては、混合成分の正確な成分情報の提供

について、ご協力をお願いいたします。

処理可否判断に必要な情報を表にしましたので、ご参照下さい。

| 必要情報 | 記載事例 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 廃棄物名称 | 廃溶剤、廃インク、廃試薬、実験廃液 | |

| 廃棄物種類 | 特廃酸、特廃油(有害)、汚泥、廃プラ | 通常産廃/特官産廃 |

| 製品名称 | 日油製PIKKAPIKKA-1、パラテックス | 製品廃棄の場合のみ |

| 発生工程 | 工場機械洗浄時の廃液、メッキ工程廃液 | 使用用途情報も必要 |

| 成分・濃度 | アセトン90%、キシレン5%、トリクロロエチレン5% | pHや使用薬品も必要 |

| 発生量 | 100L/月、250kg/スポット、2kg/年 | 継続・スポット・単位等 |

| 有害物質 | トリクロロエチレン、砒素、鉛、水銀、銅 | 塩素含有、重金属等 |

| 危険物 | アセトン、金属ナトリウム、リン、濃硫酸 | 引火性、禁水性等 |

| 臭気 | 有機臭、無臭、強酸臭、溶剤臭 | 近隣対策・荷姿検討 |

| 荷姿 | 一斗缶、ポリ容器、ドラム、パレット、バラ | 数量と単位(本・枚・箱) |

上表はあくまでも一例です。設備改善等により、必要な情報も変わる可能性がございますので、ご不明な点につきましては、処理可否判断の窓口となる営業担当者にお問い合わせを頂ければと思います。

廃棄物情報に間違いが存在すると、廃棄物の化学物質としてのリスクは高まり、混触反応による爆発・火災へ発展する可能性を大きくしてしまいます。

排出事業者責任が問われる可能性を事前に排除することが、産業廃棄物を取り扱う専門業者の責務となります。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ

クラウドで収集運搬から

処分完了までの業務を一元化!

搬入予定の確認や、

二次マニフェストの

紐づけが簡単に!